アントラーズは上田とエヴェラウドの理不尽選手が揃って先発。期待期待せずにはいられない先発メンバーだった。だが蓋を開けてみれば、ベガルタ仙台の明確なゲームプランに苦しめられ、なんとか勝ち点を拾う形になった。

では今回はベガルタ仙台の守備プランとアントラーズが上手くいかなかった理由について考えていこう。

- FOOTBALLのハナシ

- スターティングメンバー

- 「手前」に数を割くアントラーズ

- ベガルタの守備プラン

- アントラーズが上手くいかなった理由は?

- 立ち返ってしまった「気合」

- オンラインサロン「FOOTBALLのハナシ」

- YouTube

- 使用サイト:TACTICALsita

FOOTBALLのハナシ

オンラインサロンを開設しました!

サッカー好きの、サッカー好きによるオンラインサロンです。

サッカーを気軽に語れる『パブ』のような雰囲気を一緒に作り上げていきましょう!

ご参加お待ちしております!

質問がある方は各種SNSのDMにご連絡下さい!

(6/10~6/30まで無料キャンペーン実施中です!ぜひご参加ください!)

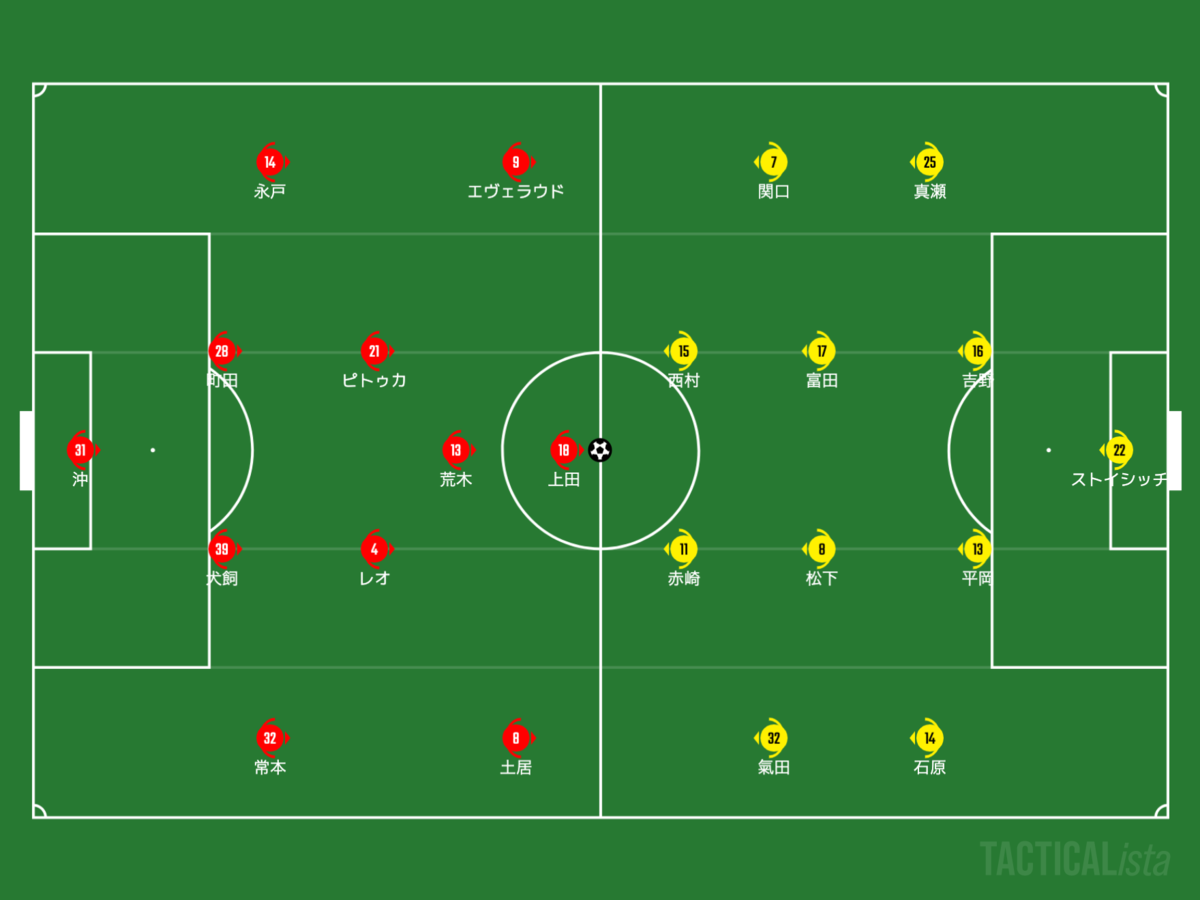

スターティングメンバー

「手前」に数を割くアントラーズ

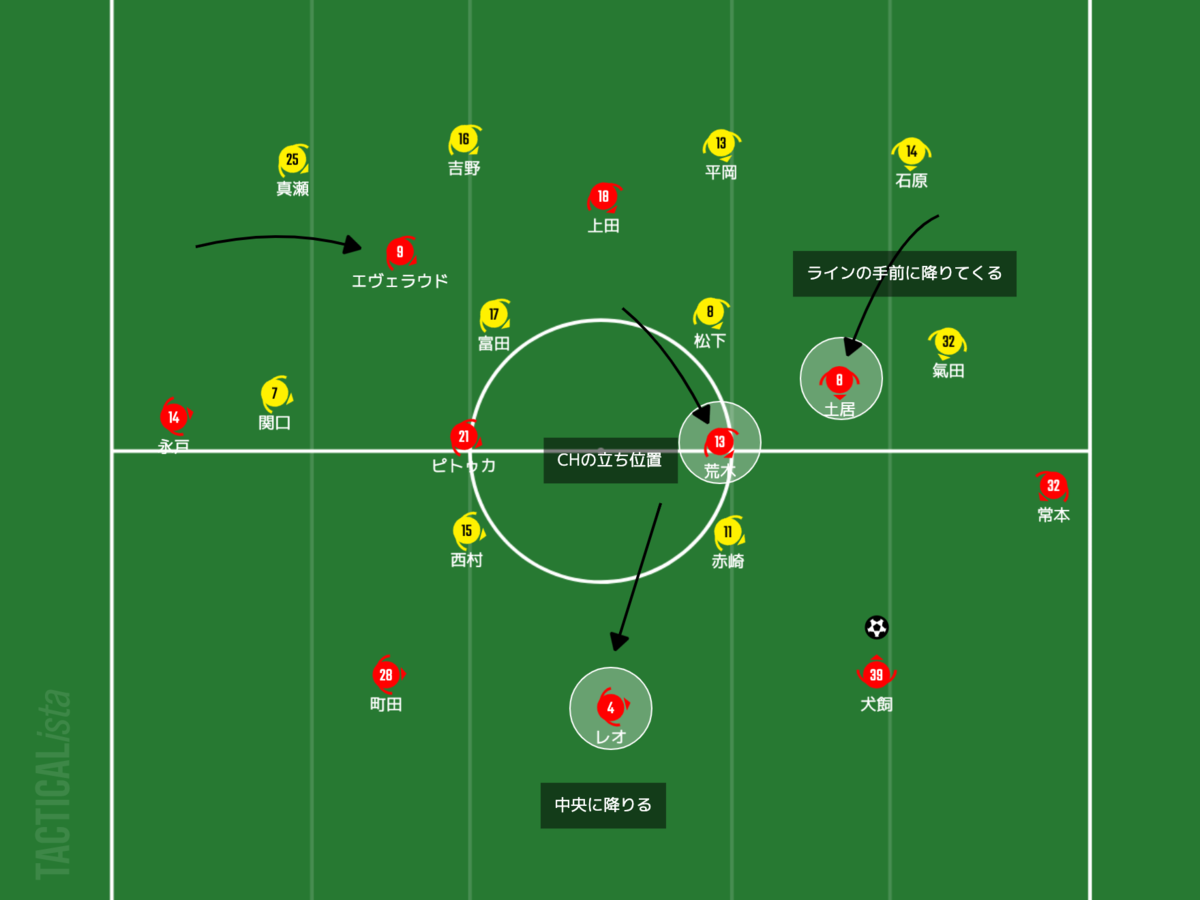

ベガルタの守備に触れていく前に、まずはアントラーズのビルドアップの形から触れていこう。

アントラーズはこのようにCHレオがCBの間に降りてビルドアップを行うことが多くなっていた。(もちろん、ピトゥカが降りることもあったが、その回数が少なかった)

これはベガルタの2トップに対して数的優位を作りたいので、このような形をとっていたのだろう。

そしてこうしたことで、例外なくOMF荒木が下がってCHのような立ち振る舞いをすることも少なくなかった。さらにSHに入った土居はボールを引き出すために「ラインの手前」まで降りてくることが多かった。

このように、アントラーズはビルドアップの時点で「手前」に人数をかけていた印象だ。

もちろん、このようになったのはベガルタ仙台の守備のプランが関係していることも忘れてはならない。

ではどのようにして、ベガルタは守備を行っていたのだろうか。次項ではこれについて解説していこう。

ベガルタの守備プラン

ではこの項ではベガルタの守備について考えていこう。

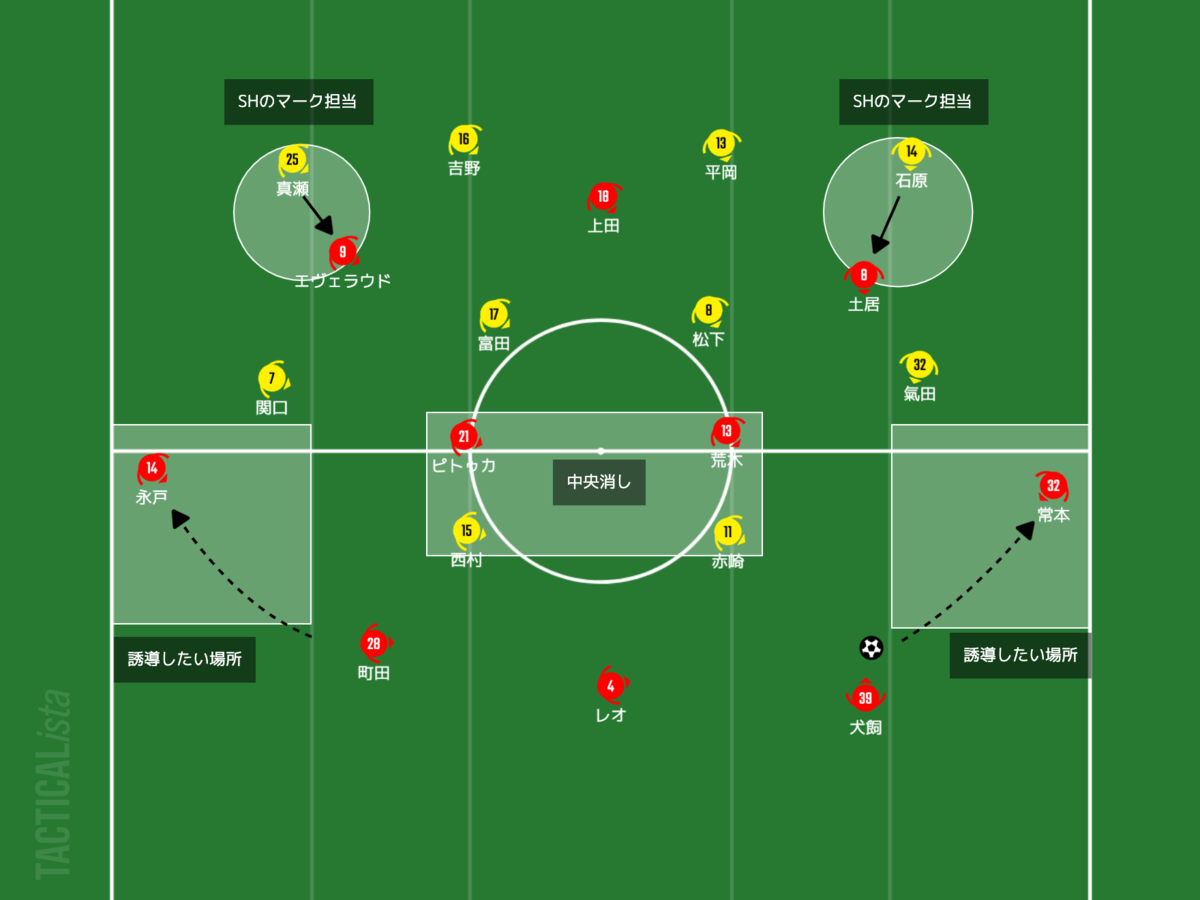

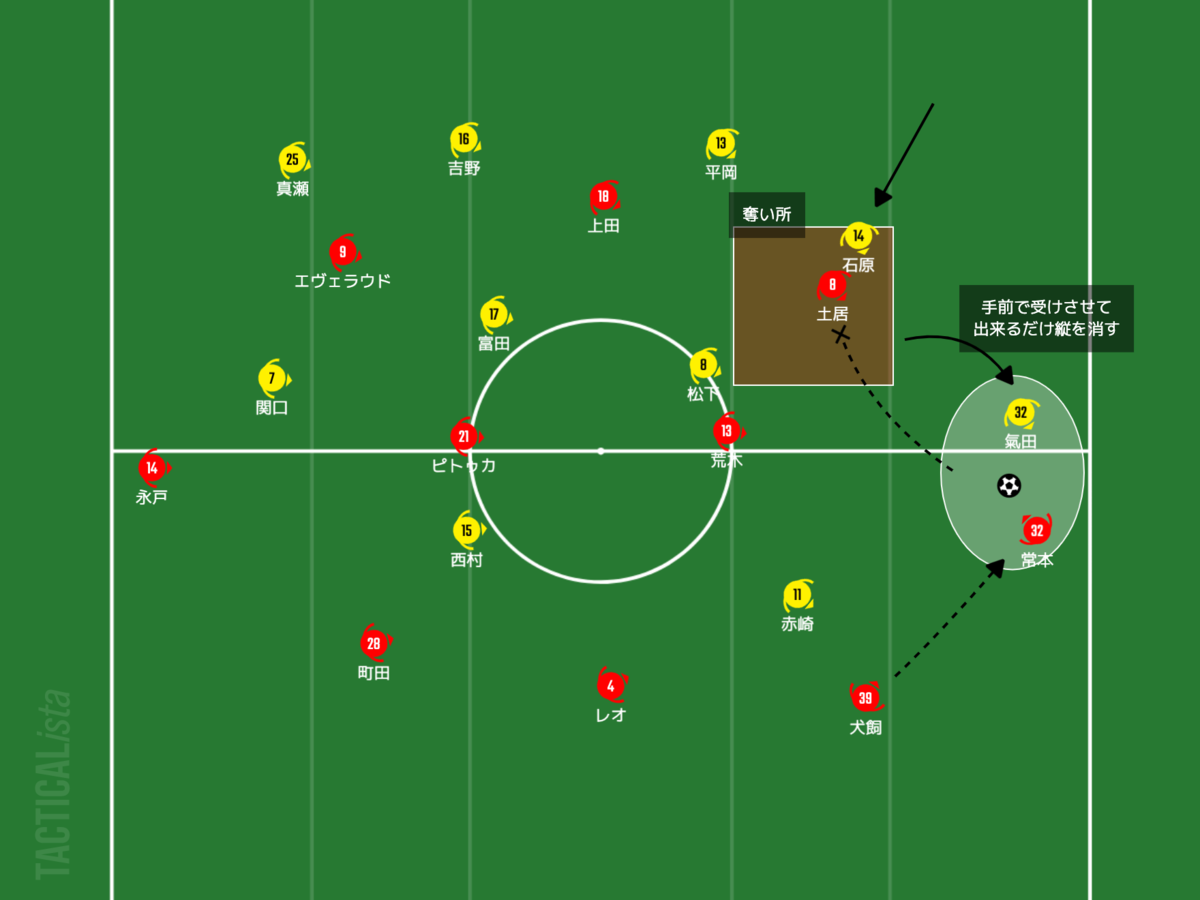

まずこちらをご覧いただきたい。

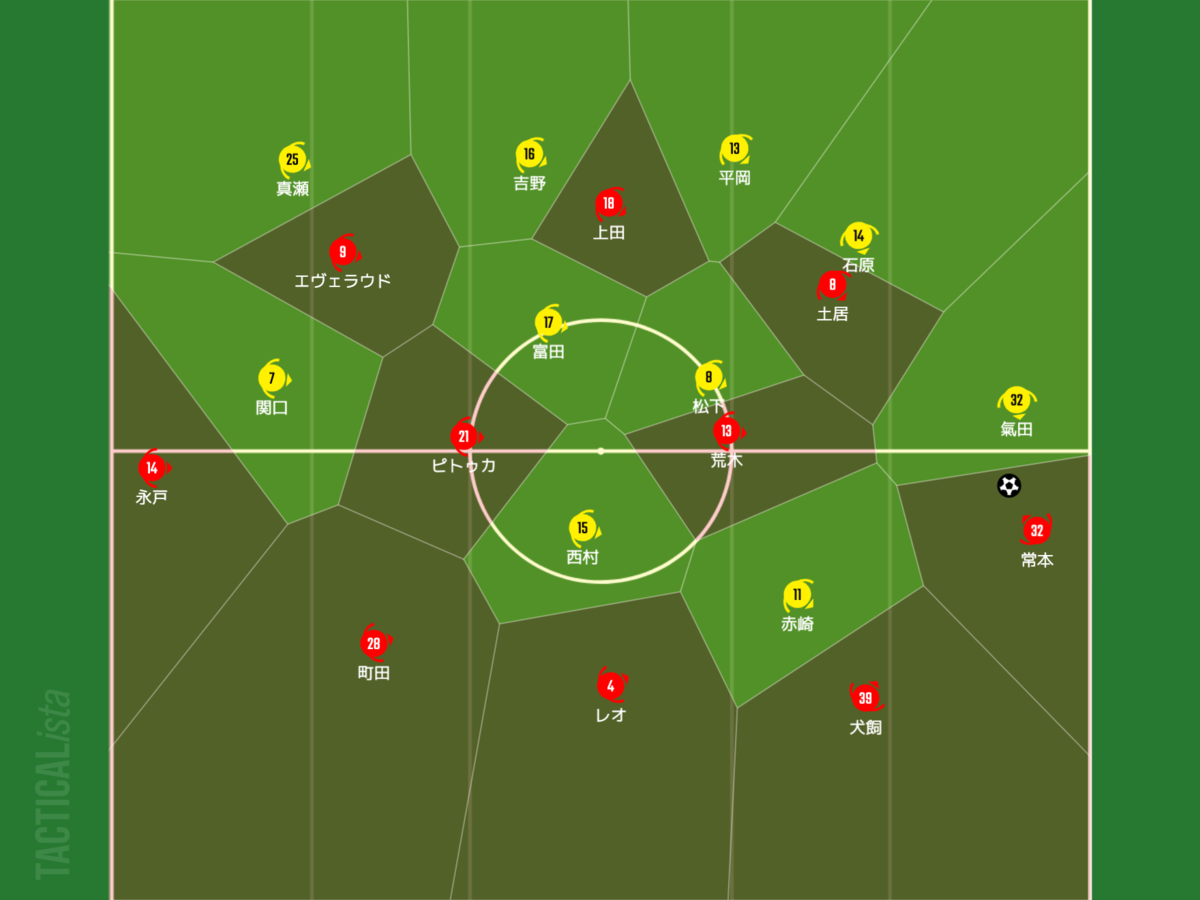

こちらがベガルタの個々の守備タスクと最初に誘導したい場所だ。上の図のように、2トップはひたすら中央を消すタスクを担っていた。だからこそ、CHレオが下がったとしても、そこに着いていくことがせず、ある程度持たせることを許容していた印象だ。もちろん、赤崎と西村が「走れる」ので、アントラーズ最終ラインに対して牽制を行うことも見受けられた。だが基本的に、2トップのタスクは『中央消し』になっていた。

さらに特徴的だったのが、SHに対してはSBが明確にマークをするということだろう。こうすることで、中に入って動きをつけるアントラーズSHを狙い撃ちすることができるようになっていた。(後述)

このように設定して、ひたすらボールを外の循環にさせ、まずはSBへ誘導することを行う。そしてその先でボールを奪うことを狙っていた。

このようにSBにボールを持たせると、ここに対応に行くのはSHだ。この時にSHは「縦をできるだけ消しながら」プレスを行う。

こうすることで、縦のコースを消して「中央のパスコース」をあえて開けておく。これでSBからSHにパスが出るとそこをSBが狙っているので、ボールを回収できる確率が高くなっていた。

これを見てもらえれば簡単に理解できるのではないだろうか。このようにしてベガルタ仙台は場所を狭くしていくことで、SHへの縦パスを掻っ攫うことでショートカウンターを仕掛けていた。

特に『背負うプレー』があまり得意ではないエヴェラウドサイドでこの現象はよく起きていた印象だ。

アントラーズが上手くいかなった理由は?

ではアントラーズが上手くいかなかった理由を考えていこう。僕が考える原因は2つある。

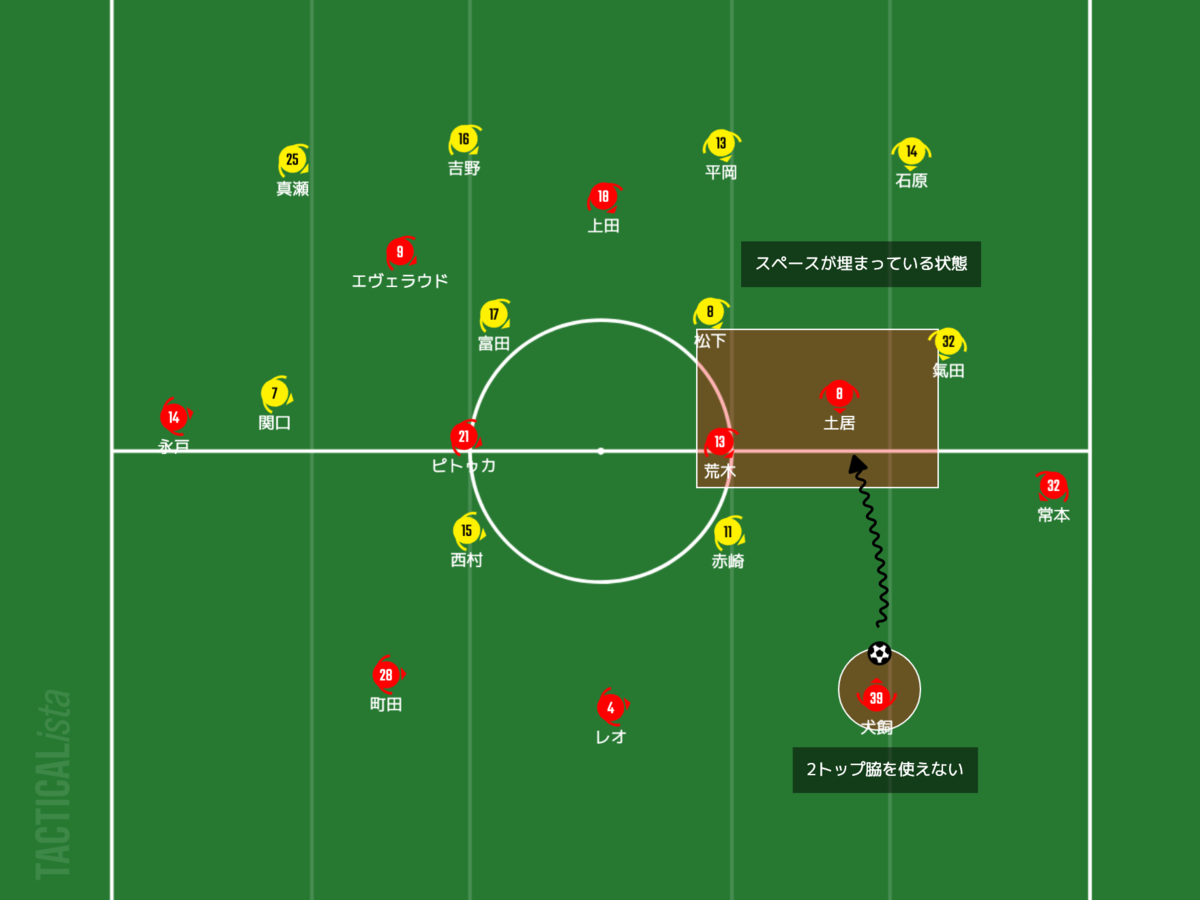

1つ目が手前に人が多くいたということだ。

このように、本来ならば2トップ脇をCBが持ち上がることでベガルタのCF、SH、もしくはCHを動かすことができるのだが、OMF荒木とSH土居が手前に降りてくる回数が多かったこともあり、CBが持ち上がることができなくなっていた。

さらに詰まった理由がある。それがSH土居がMF–DFのライン待てなかったことだ。

手前に降りてしまったことで、CBが持ち上がるスペースを埋めてしまったことはもちろんのことながら、ベガルタSHとCHの視界に入ってしまうことになったので、動かすことが難しくなっていた。

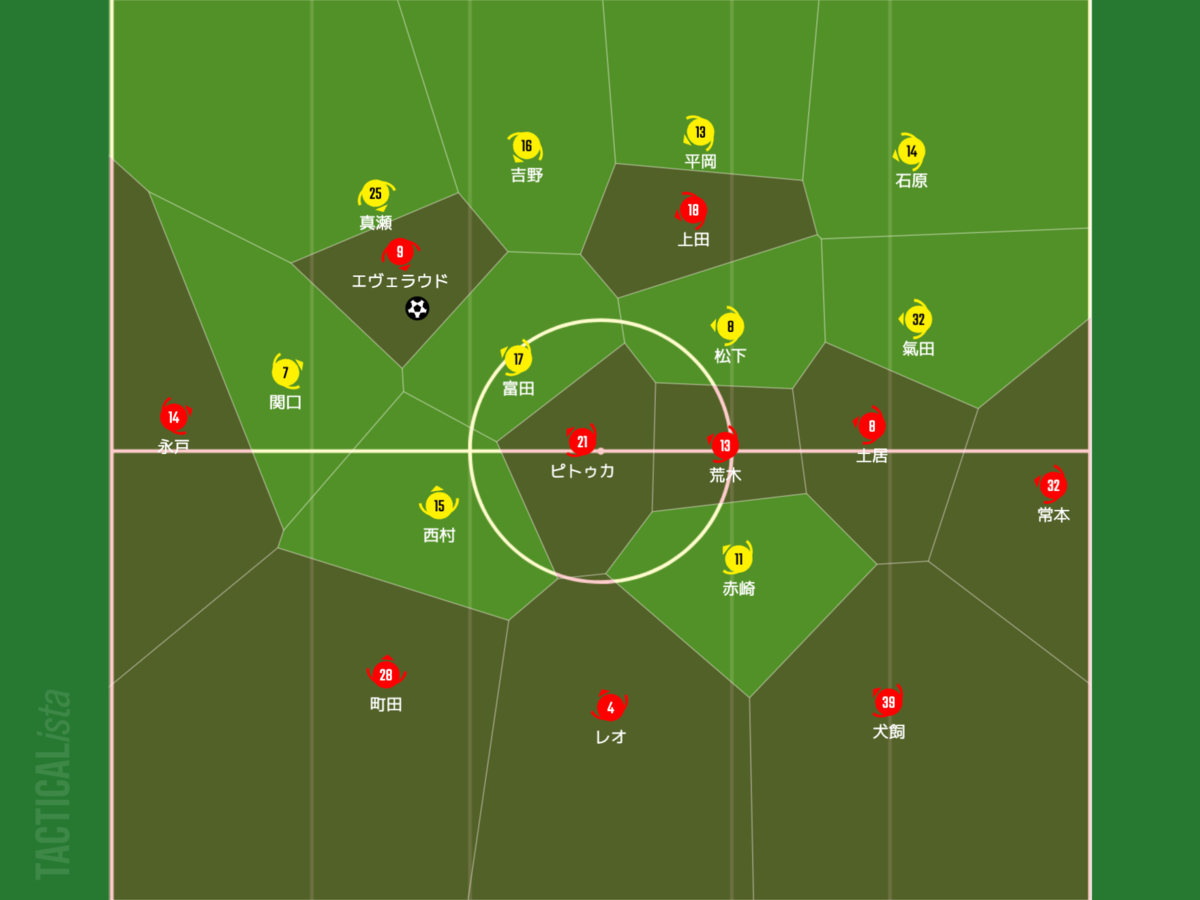

このように、ベガルタ2ndラインの手前ばかりに赤のエリアがある。このようになってしまったので、アントラーズはベガルタの4-4のブロックを動かすまでに至らなかった。

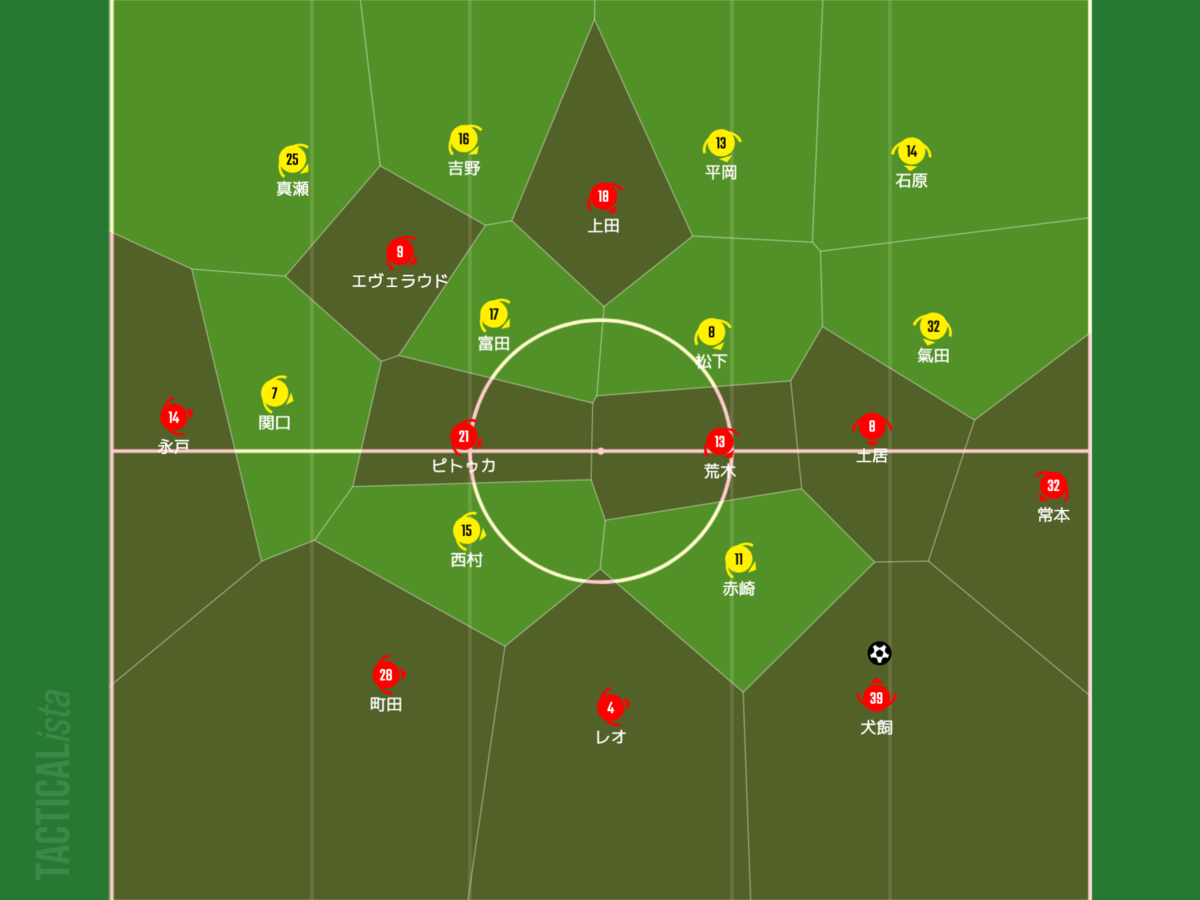

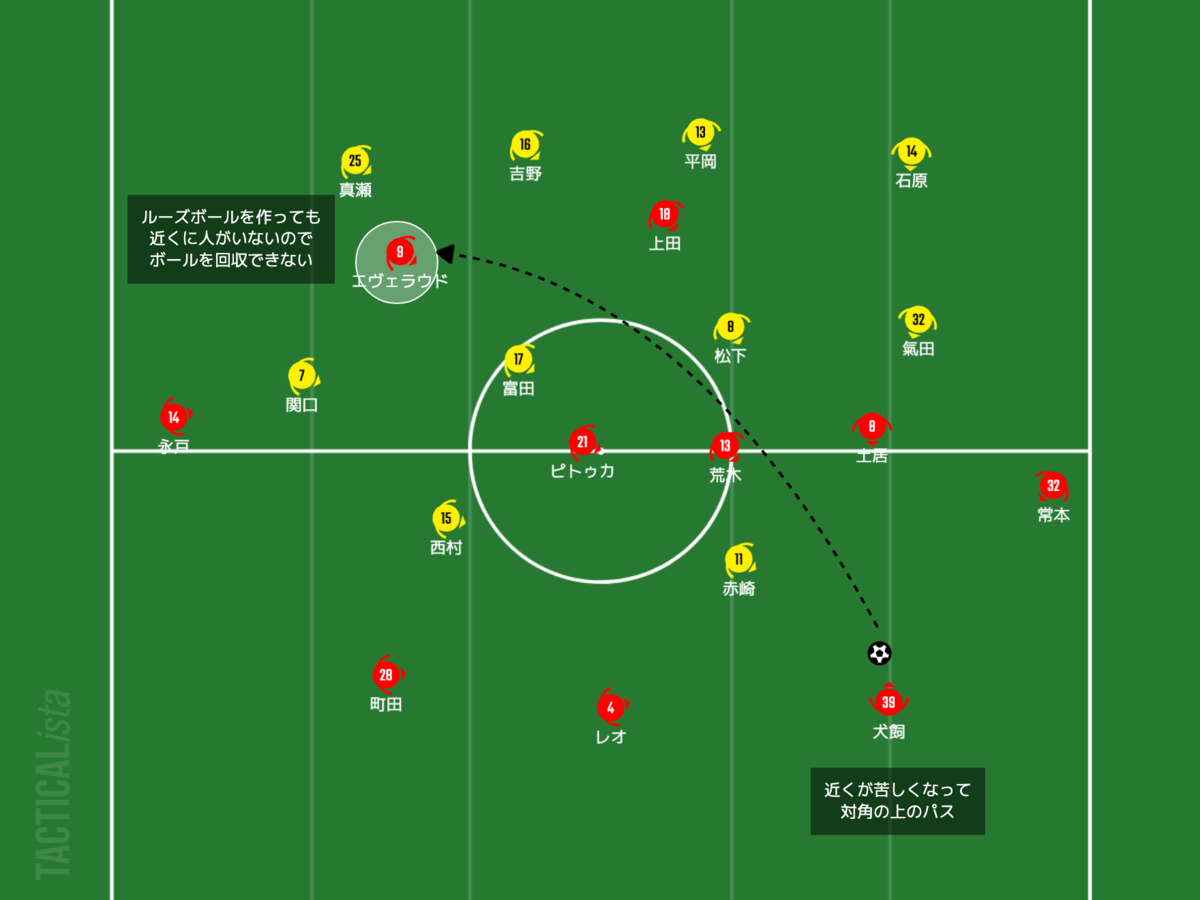

そして2つ目が対角のパスを届ける場所の問題だ。

手前が狭いのでアントラーズは対角のパスを「エヴェラウド」に届けることが多かった。もちろん、彼の質的優位性というものは最大限に生かすべきだ。だが、その先が良くなかった。ボールサイドに人数をかけている分、エヴェラウドが作るルーズボールに反応できる選手がいなかった。(永戸だけ)

これをみれば一目瞭然で、エヴェラウドが孤立していることがわかるだろう。対角のパスの選択肢は悪くないと思ったが、エヴェラウドではなく、その奥のSB永戸まで届けることができれば、大きく展開が変わっていったかもしれない。

立ち返ってしまった「気合」

そして問題は後半だ。「繋ぐこと」も「プレスを嵌め込むこと」も「剥がすこと」も放棄し、気合でなんとかしようとした。だからこそ、ロングパスが多くなり、そして単騎でのプレス、個人が走ればなんとかなる、なんとかするんだ!という気合サッカーに立ち返ってしまった。

これに対してベガルタはロングパスを蹴ってくれるならばと。バックラインを5枚揃えて、難なく跳ね返せるように対応。

これで苦しくなったアントラーズはさらに、攻撃的な選手を投入して、最後の最後、CKから勝ち点1をもぎ取った。アントラーズらしいといえばアントラーズらしい。だが、ここから抜け出すために、ザーゴを連れてきて、その先を作ろうとしたのではないだろうか。

ここに立ち返ってしまっては、これから先、どんどん苦しくなってしまいそうだ。ミッドウィークの試合でどのようなフットボールをするのか。しっかりと確認していきたい。

【チャンネル登録お願いします!】

YouTubeも始めました!

まずはチャンネル登録者数1,000人を目指しています。そうするとライブ配信ができるようになるので、ここで皆さんの意見を頂きながら、リアルタイムでマッチレビューを行なっていこうと考えております。それこそ、一緒にサッカーを考えていこうと思っております。

これには皆さんの協力が必要です!手を差し伸べてもらえると嬉しいです!

どうぞよろしくお願いします!!!

最後までご朗読ありがとうございました。

各種SNSのフォローもしてもらえると嬉しい限りです!

またオンラインサロンも行っておりますので、詳細を見るだけでも見ていって下さい!

ご検討もよろしくお願いします!

オンラインサロン「FOOTBALLのハナシ」

朝7時に週に4〜5本の記事または動画を更新しています!

またライブ配信での質問でのやり取りや、解説しながらのライブ・ディレイ観戦、そのほかのイベントも行っています!ぜひご検討ください!

サッカー好きのオンラインパブを!広まれ、サッカーの楽しさ!

YouTube

Blogよりも、もっと局面にフォーカスして喋っています!

チャンネル登録もお願いします!

使用サイト:TACTICALsita

ではまた次回の記事でお会いしましょう!