はじめに

今節のビッグマッチ。この試合の結果次第でリバプールのリーグ優勝が決まるという、何かしら「手助け」に縁のあるチェルシー。そんな彼らは、ホームで『強者』であるマンチェスター・シティを叩き、下から迫り来るライバル達に追いつかれないよう、そしてトップ3を目指すために勝利を追い求めた。そしてそのためのゲームプランをランパード監督はしっかりと準備し、そして見事、ホームスタジアムで勝利を手にした。この戦いを見て驚いたフットボールファンは多いのではないだろうか。ではチェルシーがいかにしてマン・シティから勝ち点3を手に入れたのか。今回はランパード監督が準備してきたゲ戦い方について解説していこう。

スターティングメンバー

再開後のマンチェスター・シティの守備

まず中断明けのマンチェスター・シティの守備のやり方が変わってる事から少し触れていきたい。

再開初戦のアーセナル戦、2戦目のバーンリー戦。この2つで大きく変わったのは「WGが外切り」を行う事、そして「アンカーの選手が前に出る事」だ。

このようにリーグ再開から守備戦術が変わっていた。そう、今シーズンの王者に輝いたリバプールのプレッシングのように。これはアーセナル戦で垣間見れ、そしてこの前のバーンリー戦ではっきりとなった。

ちなみにこれがアーセナル戦のマッチレビューなので、気になる方は覗いて見て欲しい。そして時間が許すのならば、前節のバーンリー戦も見返して見て欲しい。

この守備戦術の変更にはきっとこのような意図がある。

再開前の試合だと、IHが1枚前に出る事で4-4-2の形を取る事が多かった。そうするとDMFの脇のスペース、またはライン間にスペースができるので、ここを使われると対応が難しくなる。だからDMFが前に出る事でそこにスペースを端から作らせない。

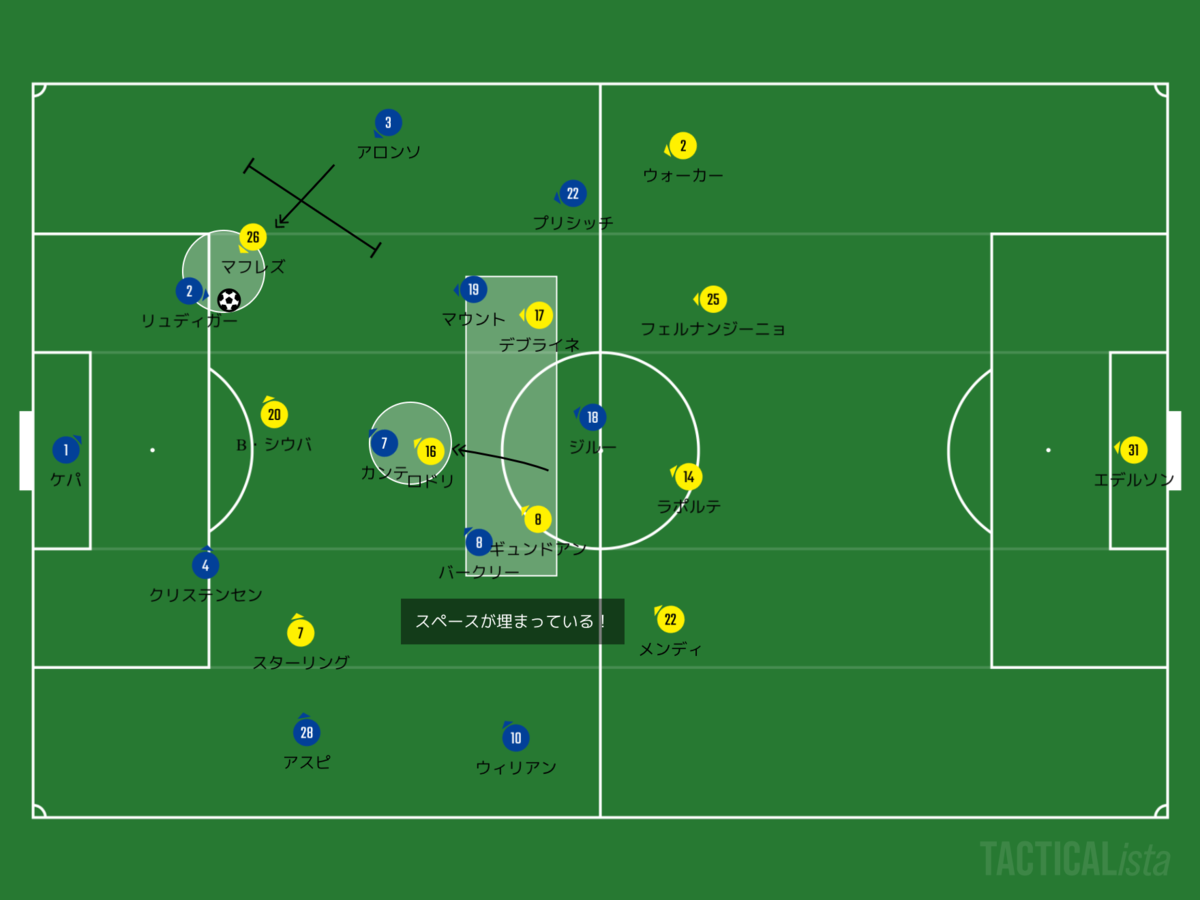

このように中盤3枚が横並び、もしくは三角形になる事でスペースを埋める。このような意図があり、そして中央でボールを奪えれば一気にショートカウンターで仕留めれるというメリットを考え、守備戦術を変更したのではないだろうか。

そしてランパード監督はマン・シティの守備戦術の変更を受けて、前進方法をしっかりと練ってきていた。ではこの方法を解説していこう。

チェルシーの前進方法

前回対戦でもしっかりとパスを繋ぐ事で前進を試みていたが、その時には「危うさ」がまだあった。もちろん、この試合も「危うさ」が全くなかった訳ではないが、それでも前回対戦よりもかなり「安定感」があった。

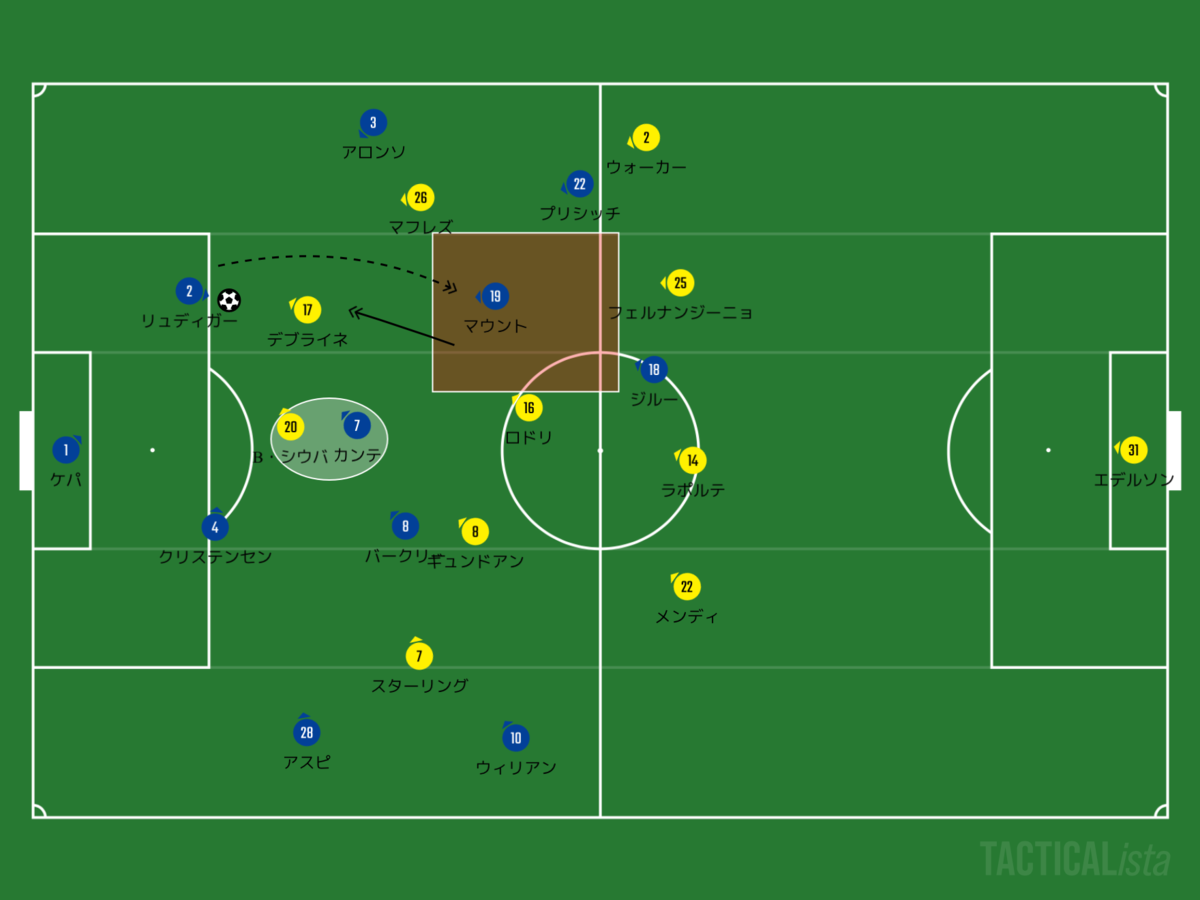

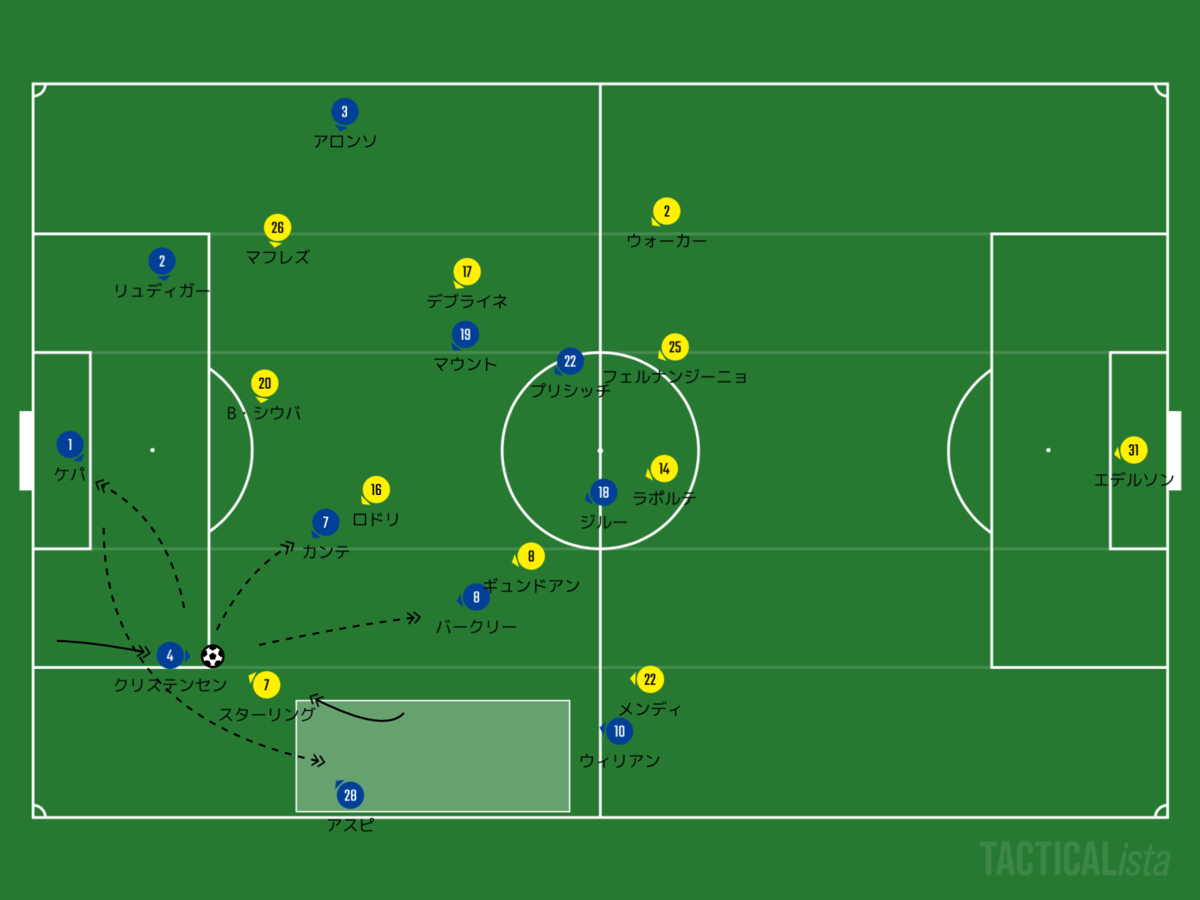

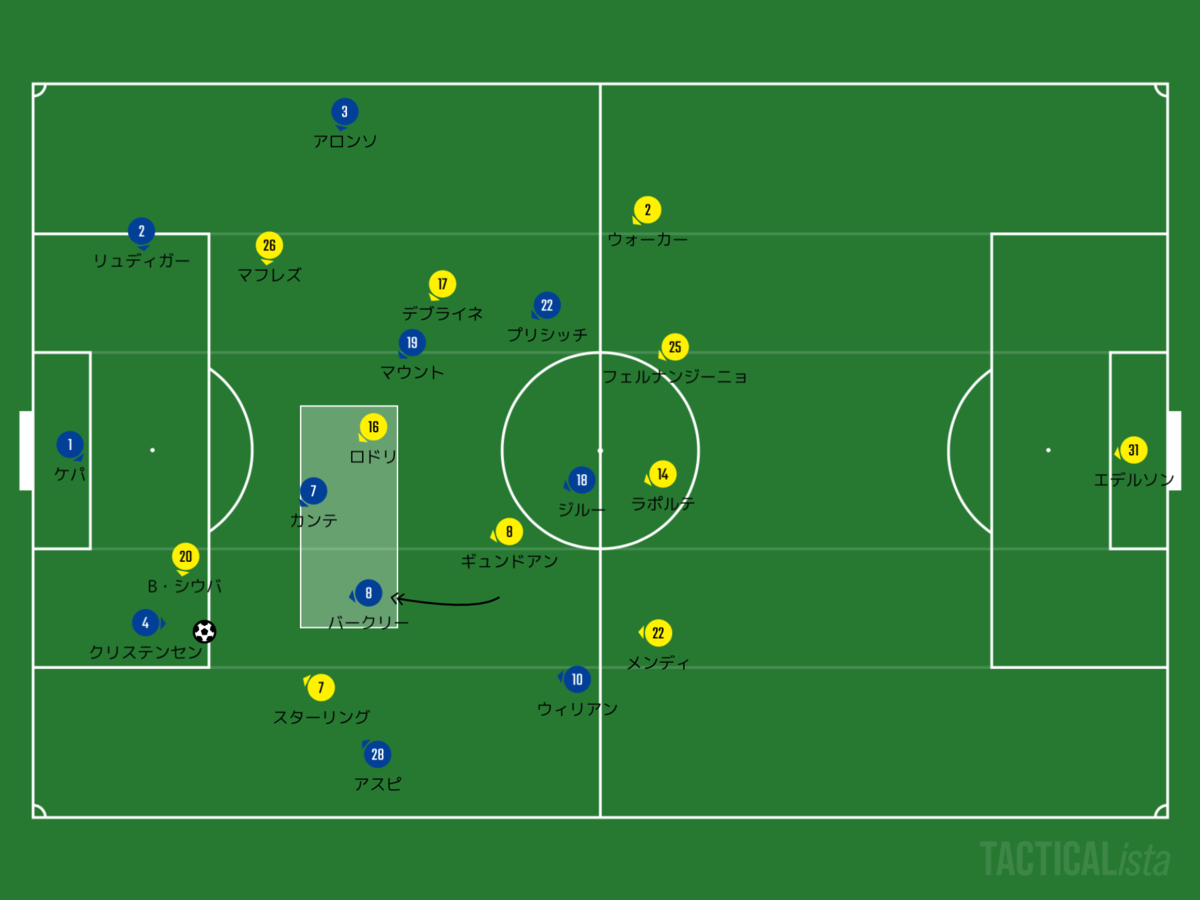

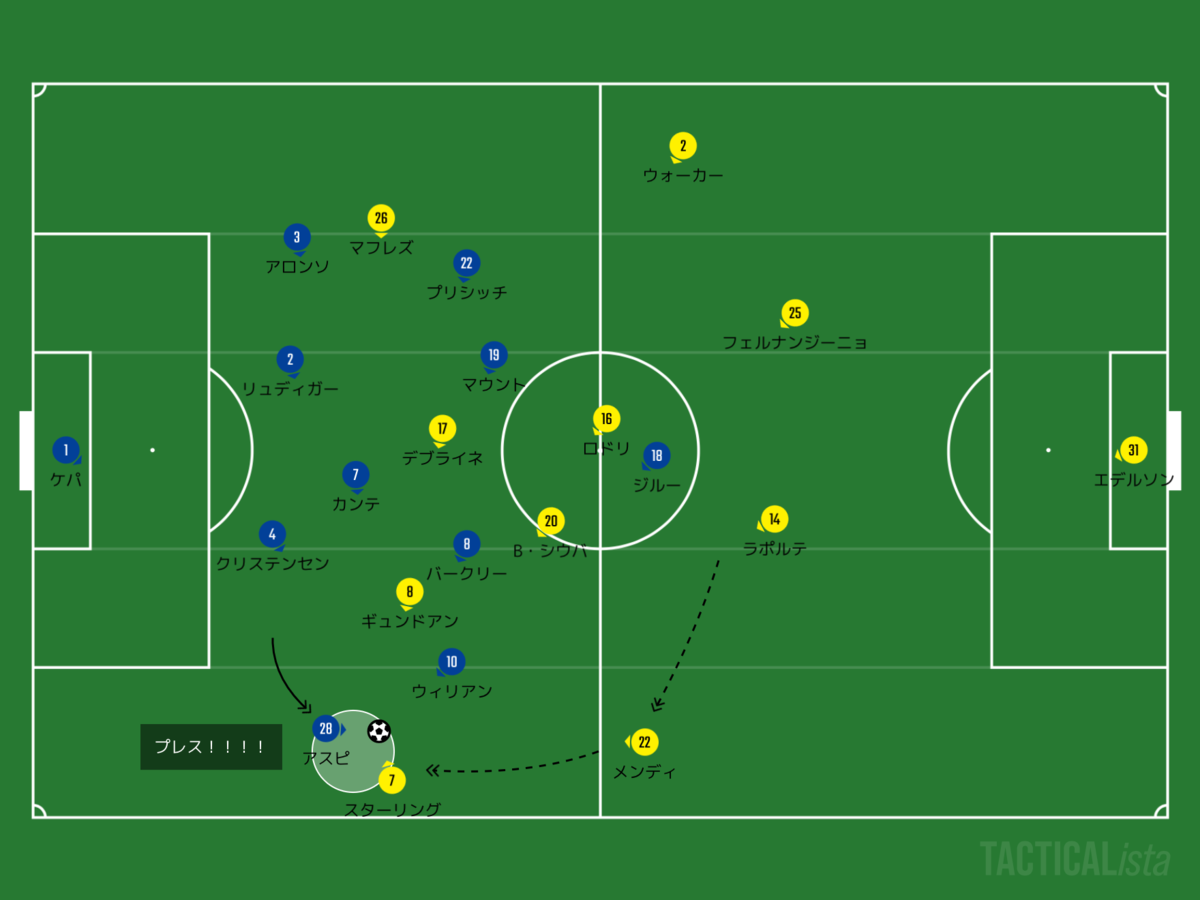

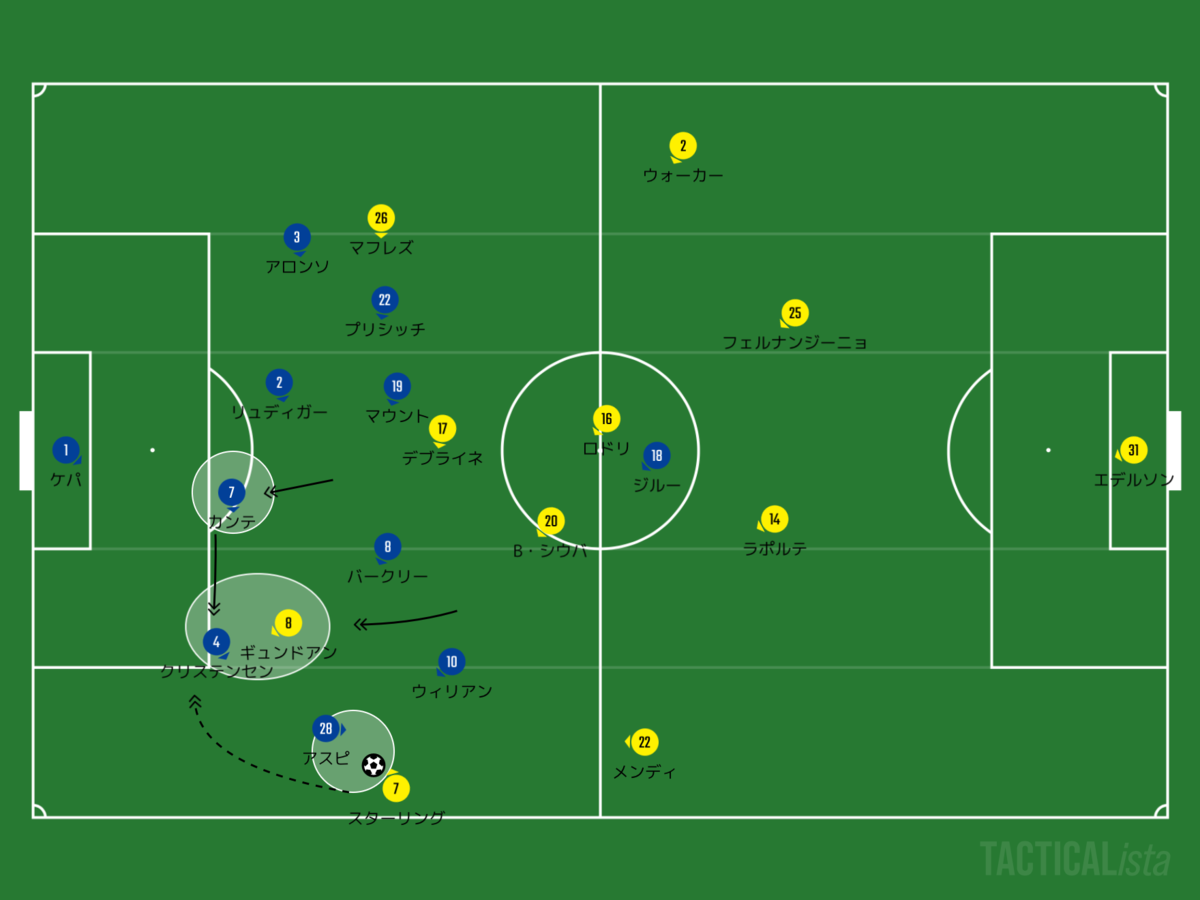

まずCBがボールを持つ場面から。このようにCBがボールを持つとシティの選手は上の図のような位置をとる。WGがSBを消しながらCBにプレスを行い、CFが気持ち背後でDMFを消す立ち位置、中盤3枚はフラットな形を取る。こうなった時にチェルシーは自陣深くで「幅」を使う。

このように逆のCBは自陣深くまで下がる事でスペースと時間を確保する。このちょっとしたプレーがマンチェスター・シティの守備に風穴を開けていく。

この深い位置でCBがボールを受けた事でWGがプレスを行う距離が遠くなる。仮にこれが下がってなかったのならば、距離が近いのでWGは迷いなくプレスを行う事ができる。

だからWGが迷っている間にチェルシーは前進するための次の準備を行う事ができた。

その準備はこちら。DMFが顔を出してボールをもらう動きを加える。さらにIHが前にポジションを移し、WGが外に流れる。CFもボールサイドに流れ、逆のWGが中央に入る。もちろんSBもパスコースを作り出す。そしてCBが持ち上がる事でシティWGの判断を、CBにプレスにいくのか、SBを消すのか、というもので迷わす。

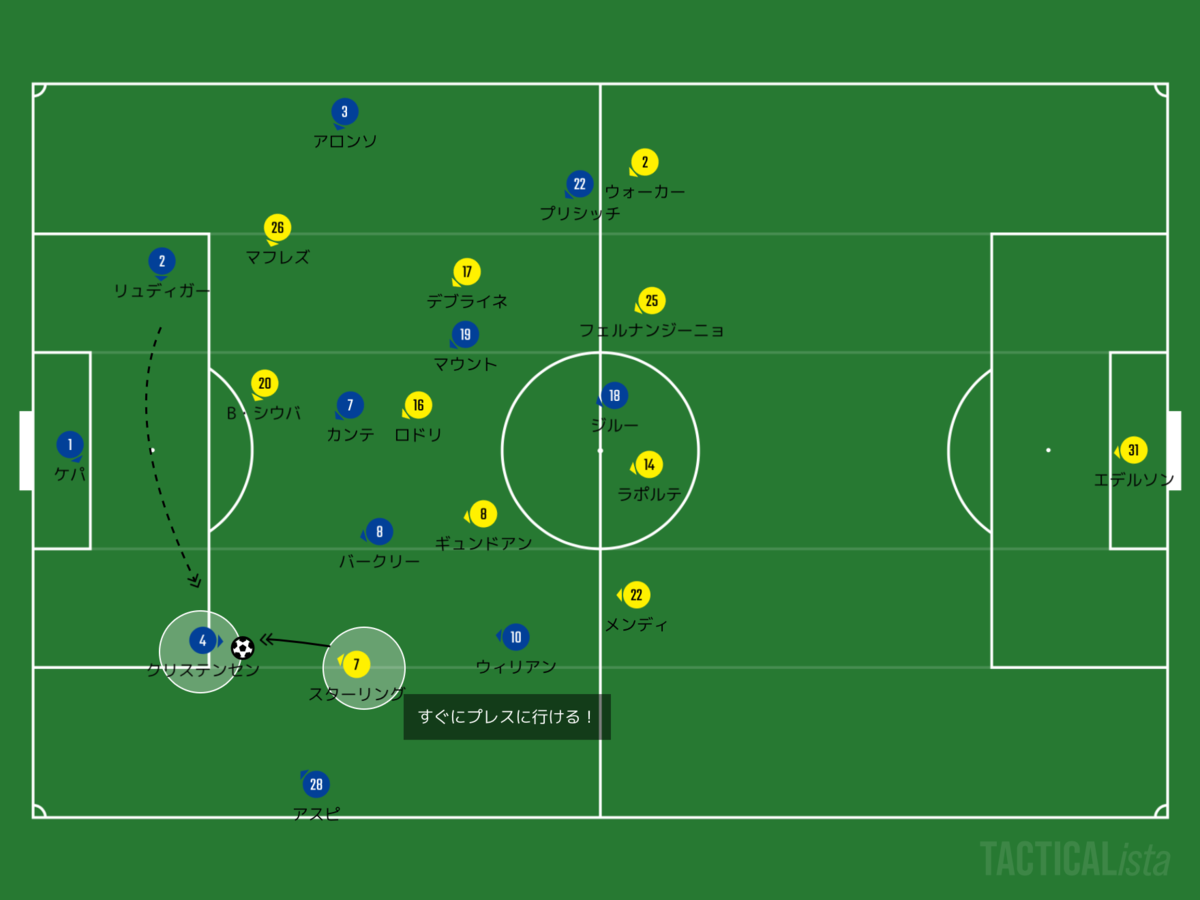

そしてここでWGが外を切りながらプレスに来るようであれば、中央経由、またはGKからWGの頭上を越してSBをフリーにする。

そしてここから一気にスピードを上げることでカウンター気味の攻撃を完結させる。これができるのも、このようにボールサイドに人を集めることができているから。このボールサイドに人を集め、逆のSBをアイソレイトする戦い方は継続して行ってきたものだ。(この試合ではSBはあまり上がらなかった)

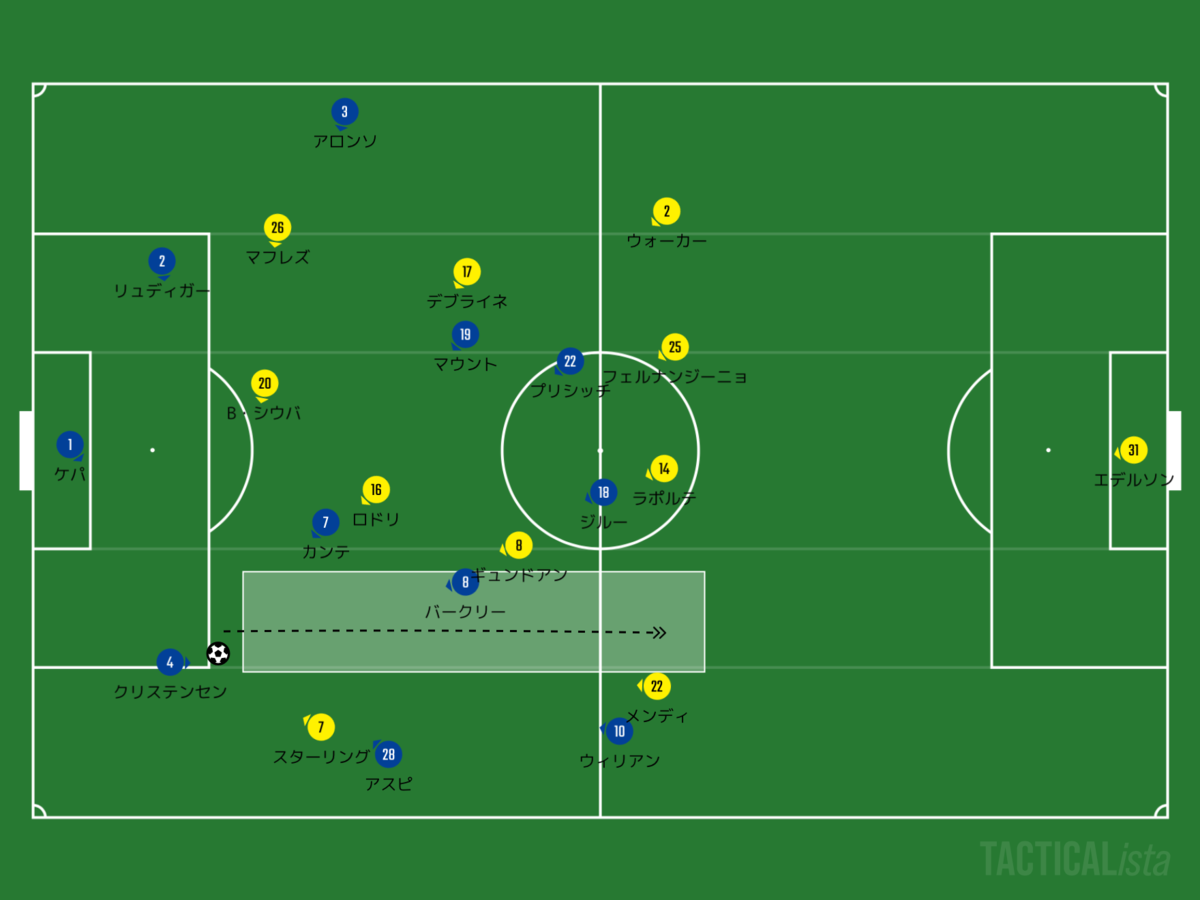

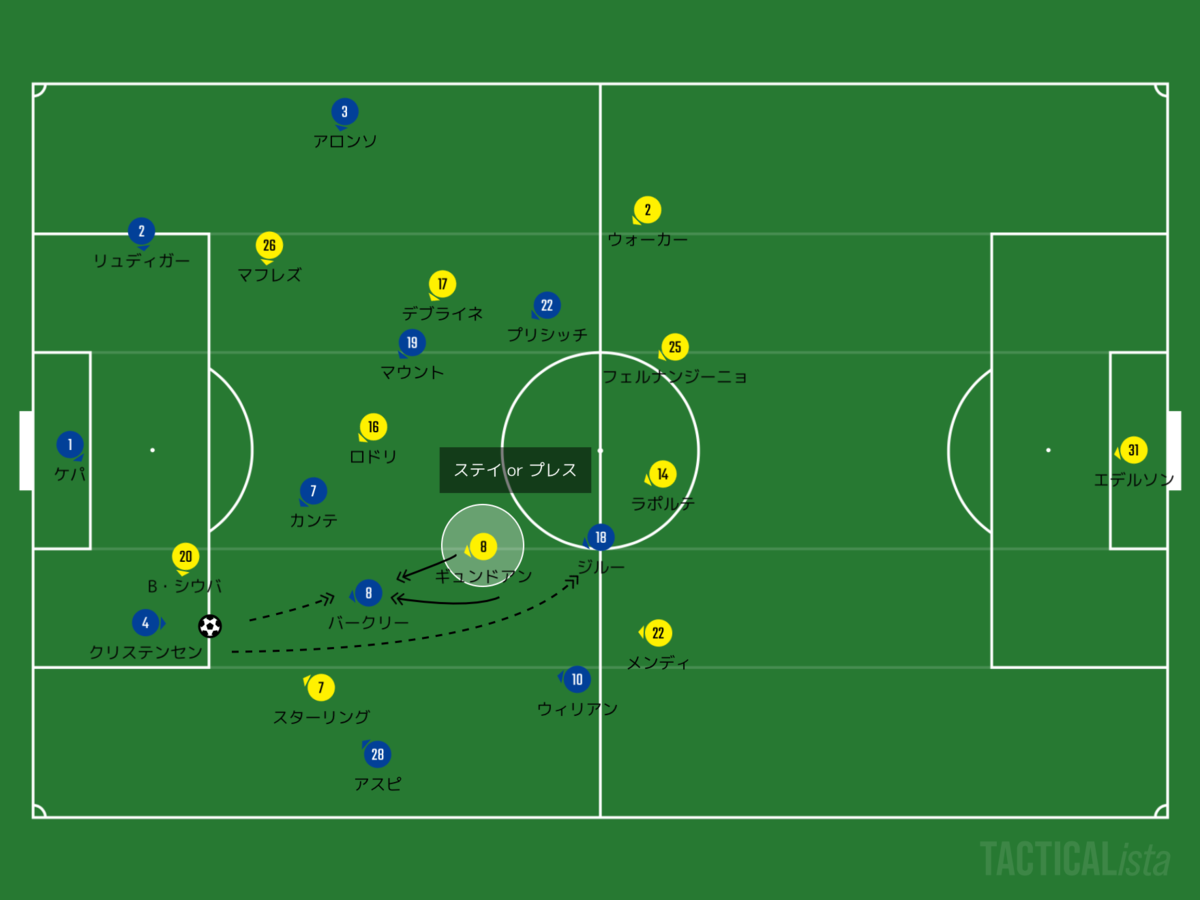

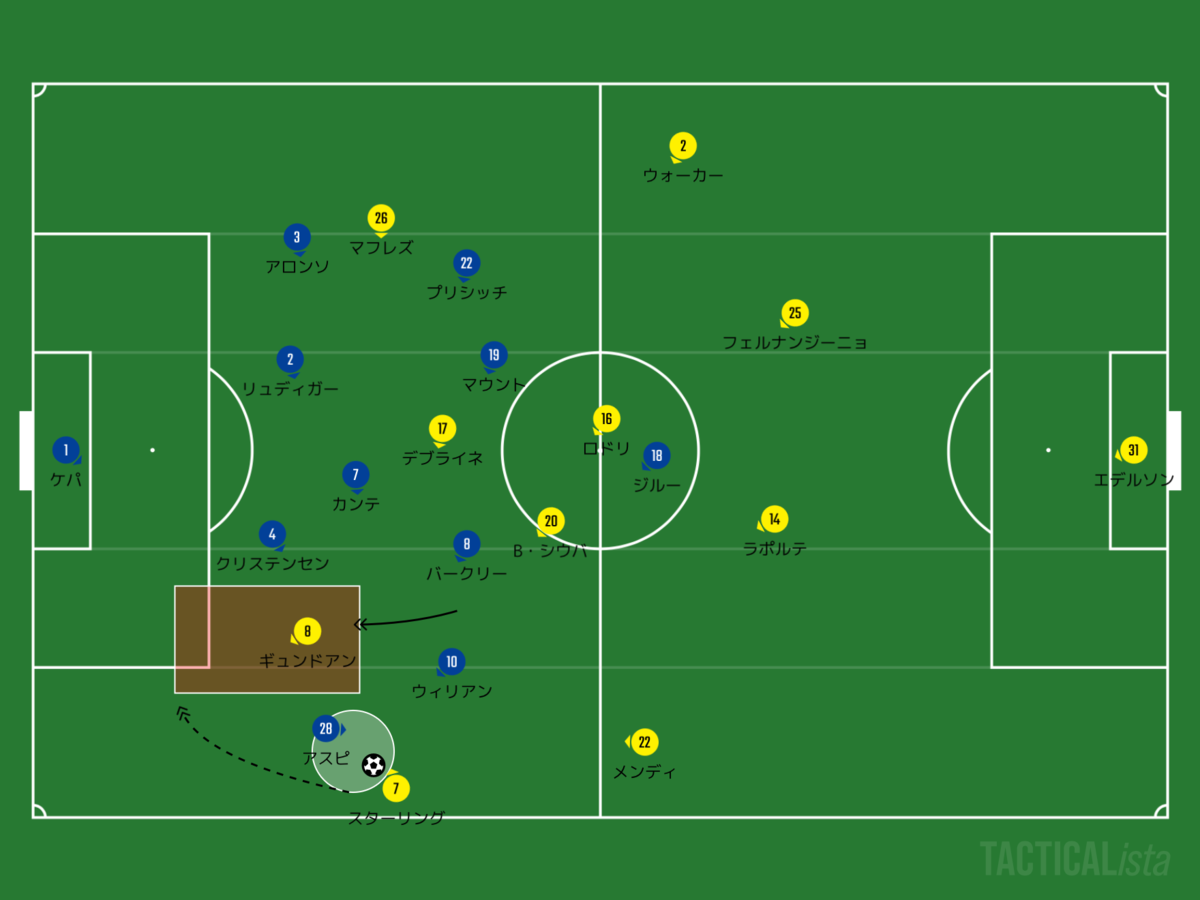

さらにシティWGがSBを消すポジションをとった場合の前進方法もしっかりとあった。

明確にSBを消すポジションを取られた場合は中央の縦パスのコースが大きく開く。

そしてこの開いたパスコースをしっかりと使うことで前進を図る。

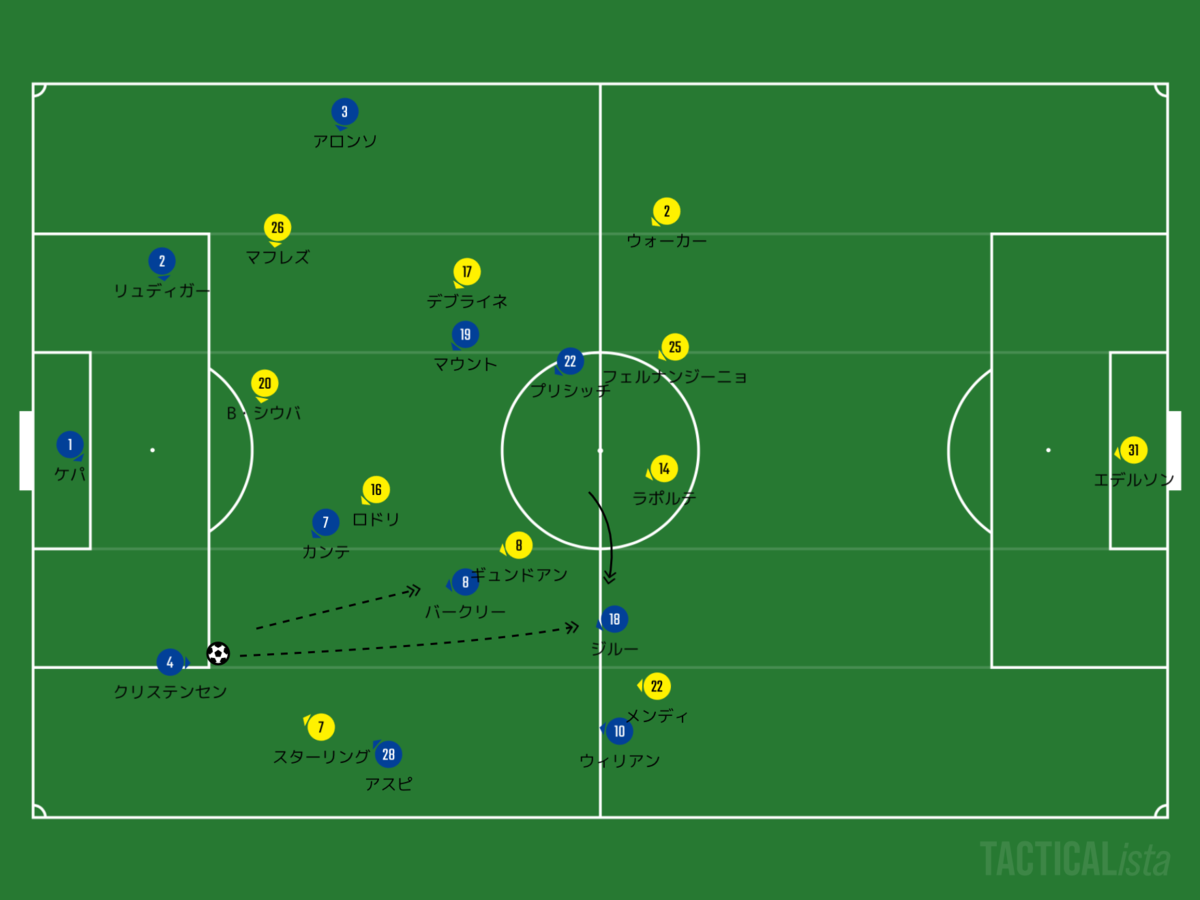

もちろんこれらの前進の決まりとして、「場所を埋められていたら無理に縦パスを打ち込まない」という決まりがあったように映った。だからバックラインでボールを回すことが多く、左右にマン・シティの選手を揺さぶることができた。さらにそれでもスペースはできない場合はこのように前進する。

このようにCBとGK(SBとDMFも含むこともあり)でパスを回しながら、基本はスペースを探す。だがここでどうしてもシティの守備をずらすことができなかった場合に、CFへのミドルパスを選択。CFのジルーはボールの収まり(正確にいうとキープではなく、少ないタッチではたくポストプレー)が良いので、走力のあるWGが抜け出してカウンターを仕掛ける。

このような前進方法もあった。

これらの前進方法で試合を進めることで、シティの守備に徐々に風穴を開けていった。そしてこの方法はかなり有効的なもので、ミスからではあったが先制点を奪うことに成功した。

-

シティの守備の修正とチェルシーの対応

前半のチェルシーの戦いに苦戦したシティ。もちろん後半から修正を加えることで打開を図り、守備から試合の流れを引き寄せていく。そしてこの守備の修正が嵌り、得たFKでデブライネがスーパーゴールを決めて同点に追いつく。ではどのように修正を行ったのか。

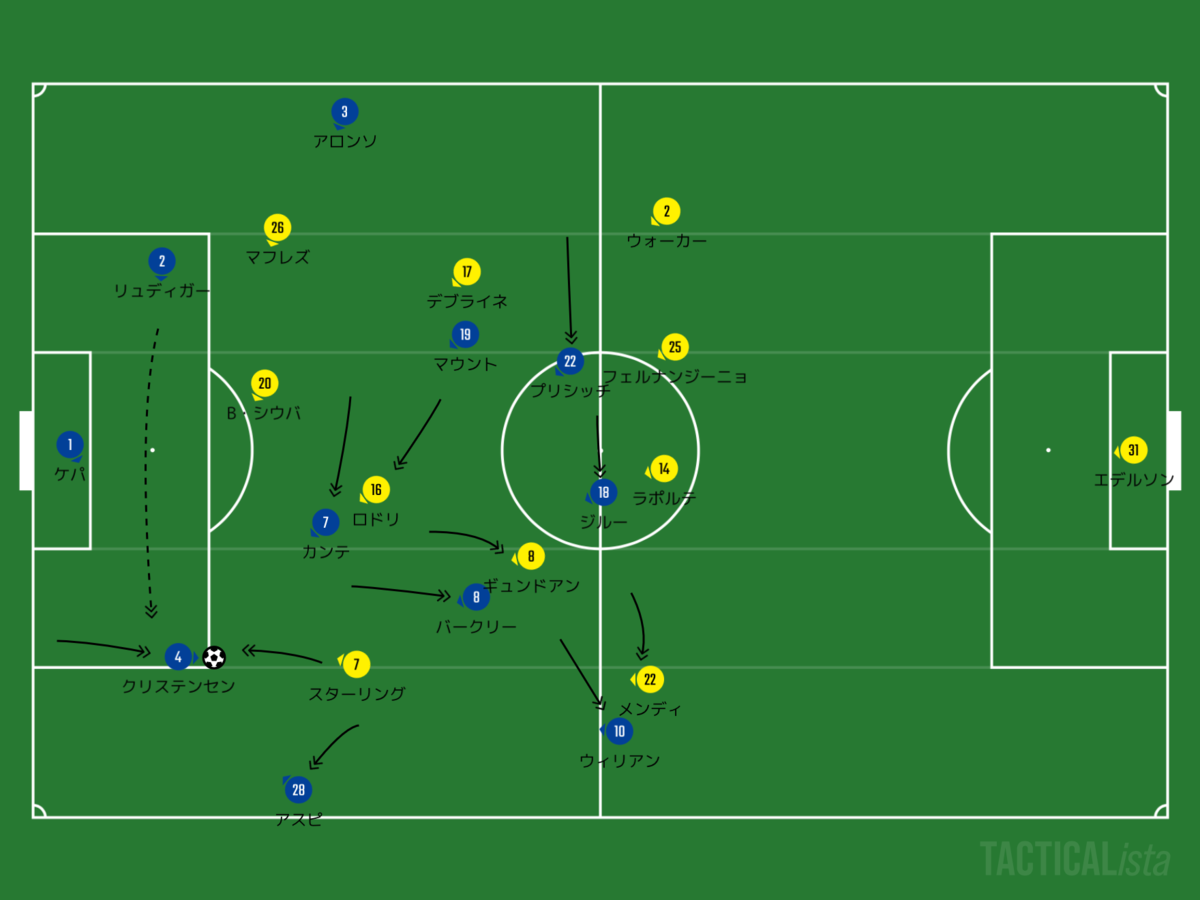

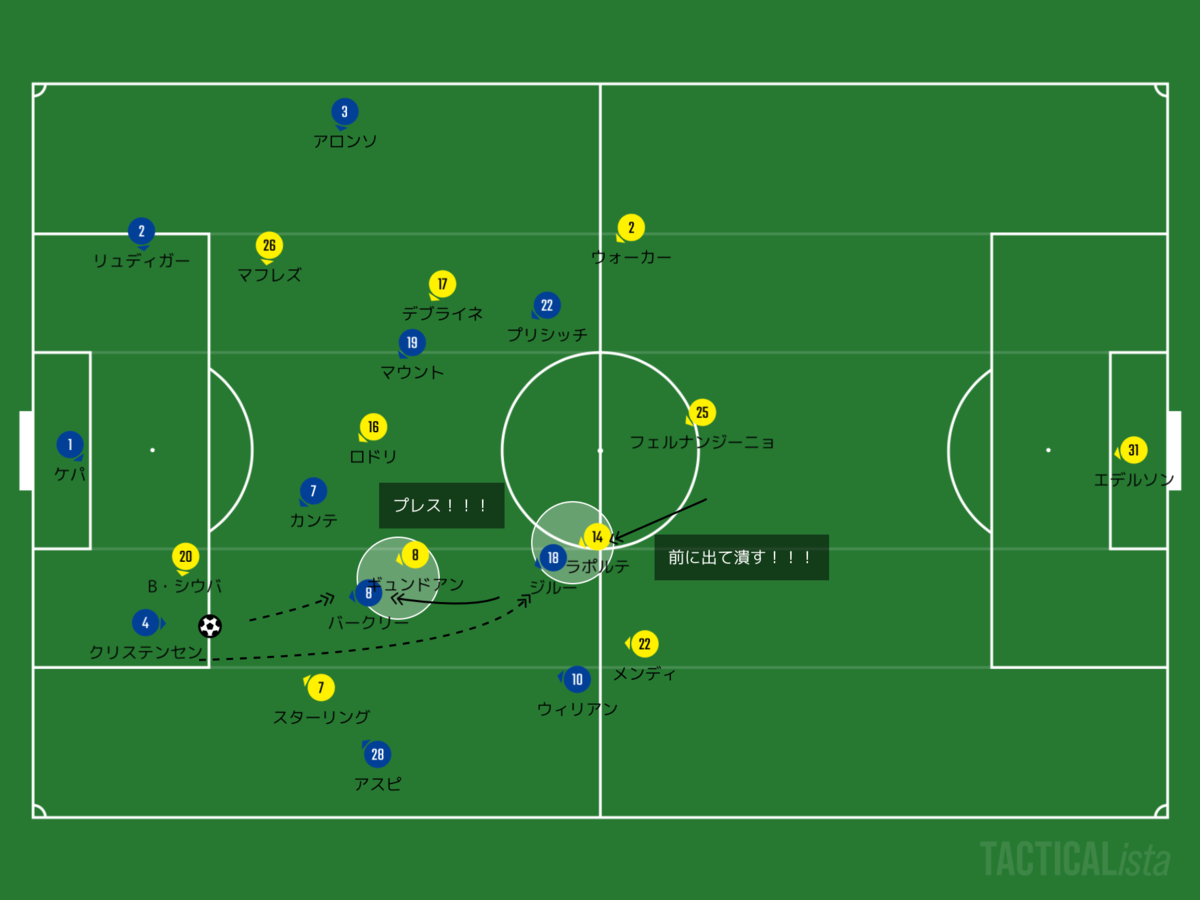

それはこのようにCBに対してプレスにいく選手の変更だ。前半はCBに対してWGが外切りをしてプレスを行っていたが、後半に入り、CFがプレスを行うようになる。これでWGがSBを消す立ち位置を迷わずに取れるようになった。この「より人を捕まえる」守備の変更により、チェルシーは押し込まれるようになり、失点を喫した。

だが給水タイムが設けられていることにより、ランパード監督は選手に指示を送りこの守備も打開していく。

この修正がこちら。シティもよく行う、IHが降りることでDMFを助けるというものだ。上の図のようにIHがスッと降りることで一瞬だが数的優位を作り出すことができる。

ここでIHがボールを受けることができれば、シティの1stプレッシングを躱すことができる。またシティIHが出てくるのならば、その背後を使うことで2ndラインをひっくり返せる。

このように給水タイムを使ってランパード監督はシティIHを迷わせるように指示を送る。だがここでもすぐに対応を行うシティ。

このようにIHが前に出て、CBがCFを潰しにかかる。これでもう一度、守備から流れを掴もうとした。だがすぐさまランパード監督も手を打つことでこの守備も無力化させようとする。

それがCFジルーに代えてエイブラハムの投入だ。

この交代により、チェルシーの前線3枚は全員が背後を取れる、スピードのある選手になる。これでマン・シティのバックラインは「前に出る守備」を継続して行うことが難しくなる。現にエイブラハムが投入されてからのチェルシーは背後に抜け出す機会が多くなり、現にPK獲得のシーン、さらにはその前のプレーでもビッグチャンスを得ている。

このように前半の戦い方をベースにしっかりと1つずつ対応していったランパード監督。シーズン当初よりも戦い方の落とし込みと修正の的確さはかなり増したのではないだろうか。

シティ対策の守備

ゴールを奪う。これも勝利をするために必須条件だが、もう1つ必要なのが守備だ。そしてシティと戦う他のチームと同様に、チェルシーも守備から試合に入った。

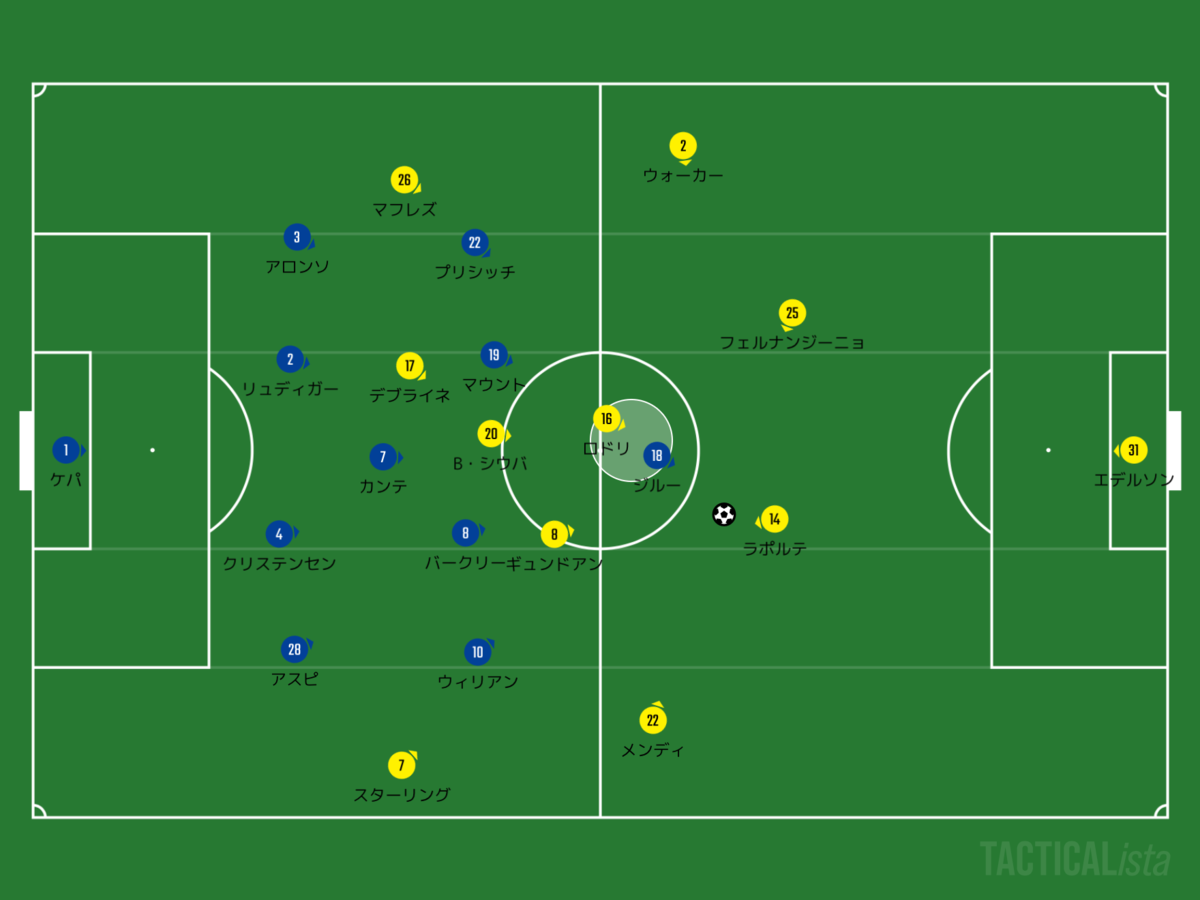

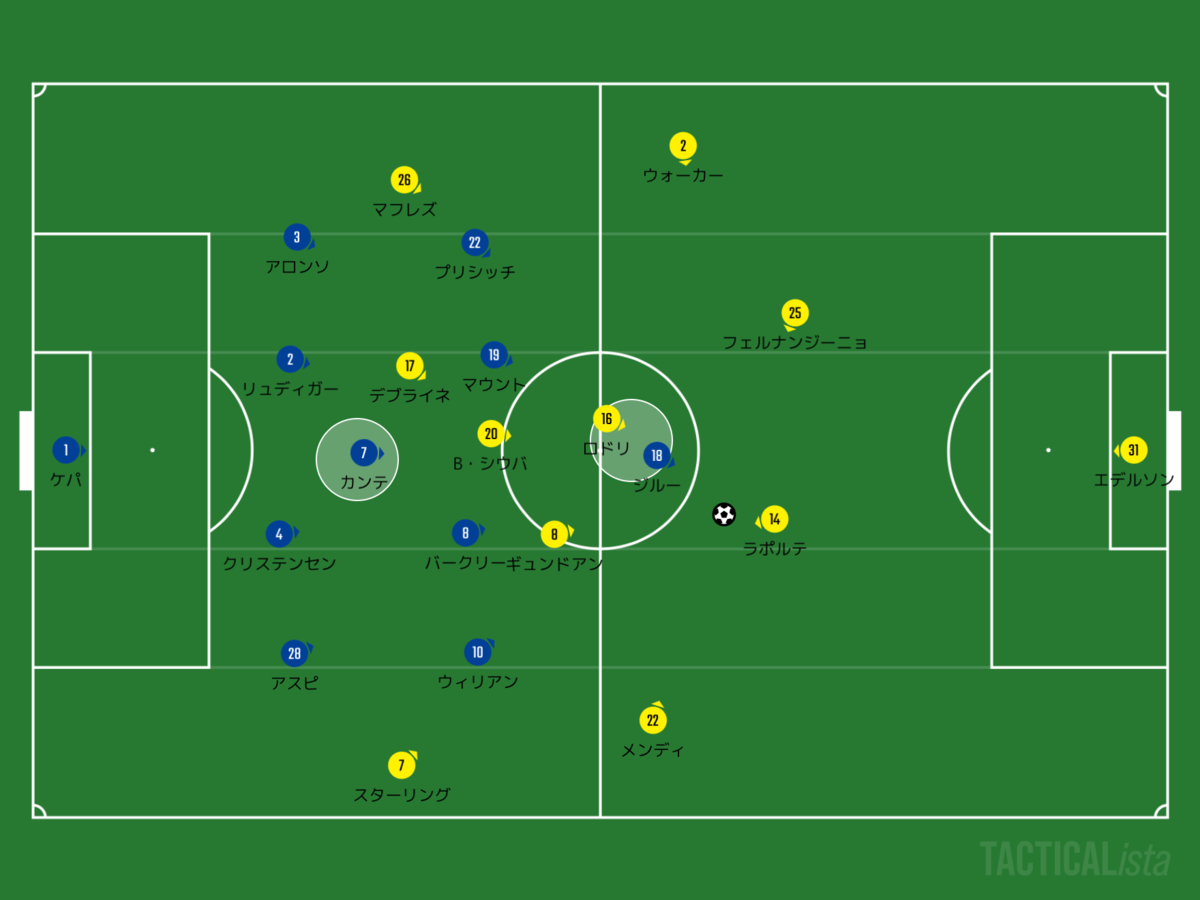

チェルシーは高い位置からプレスはかけずに、構えて守備を行う。その時の並びは4-1-4-1だった。

まず大きな土台としてあったのが、パスを外回りにさせること。これは教科書通りのシティ対策だ。だからCFがDMFを捕まえることで中央を経由させない。

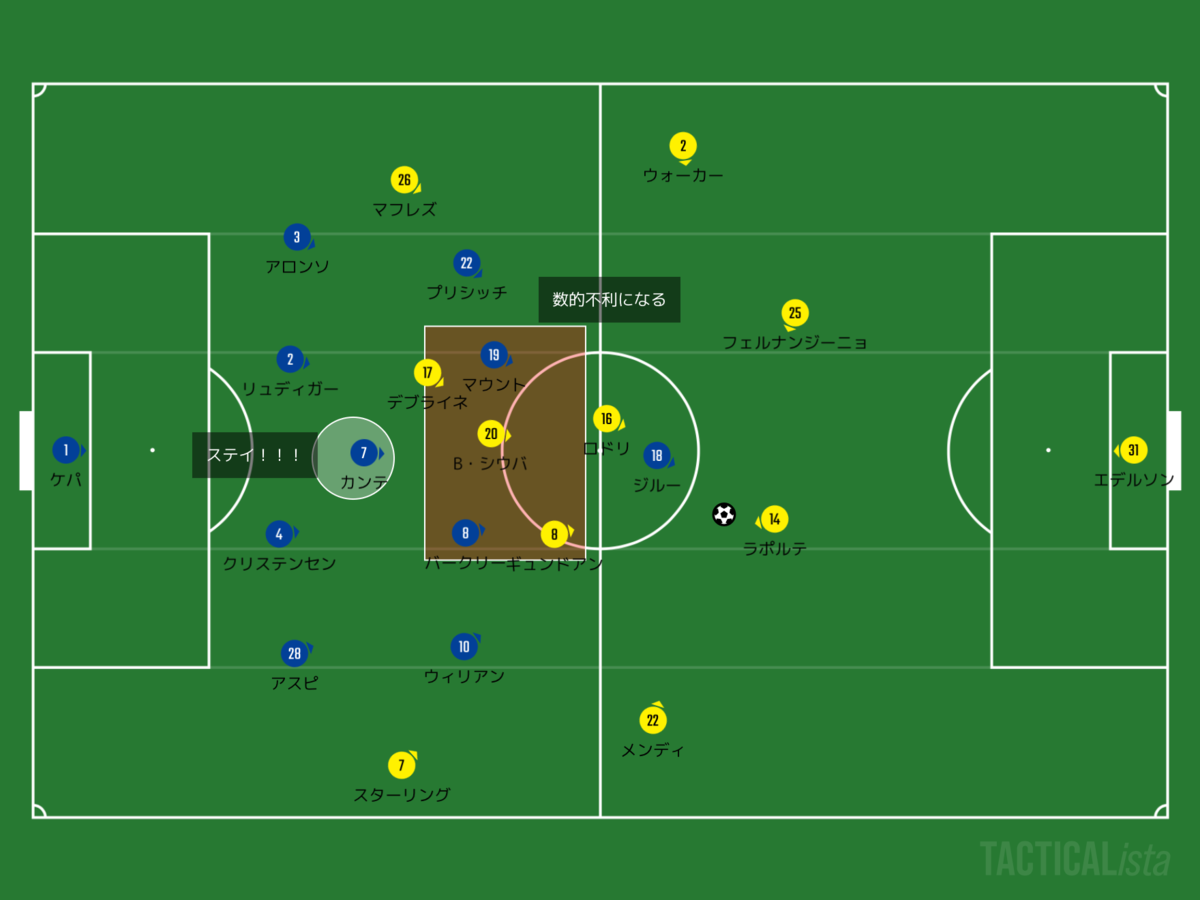

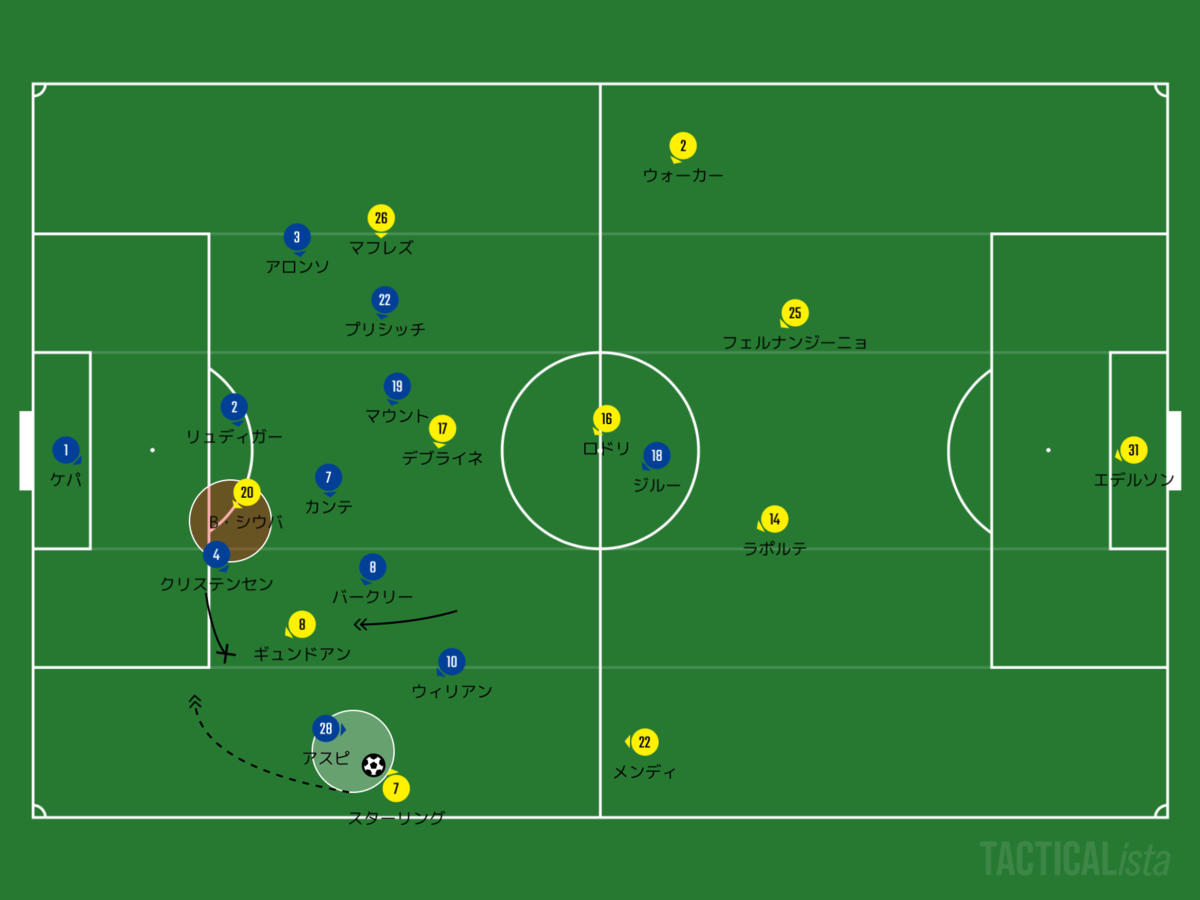

さらにDMFのカンテは前に出ていくことがなく、最終ライン手前にポジションを取る。この試合のシティはメンバーから予想できたように、案の定、0トップシステムを採用した。これはCB、またはDMFを釣り出して段差を作ること、ライン間にスペースを作ることを意図していた。だが、チェルシーはCFに入ったベルナルドシウバには着いて行かないことを選択。

だからこのように中盤で数的不利になることが多かったが、それでも中央をかなり狭くしているのでシティのパスを外回りにさせることができる。

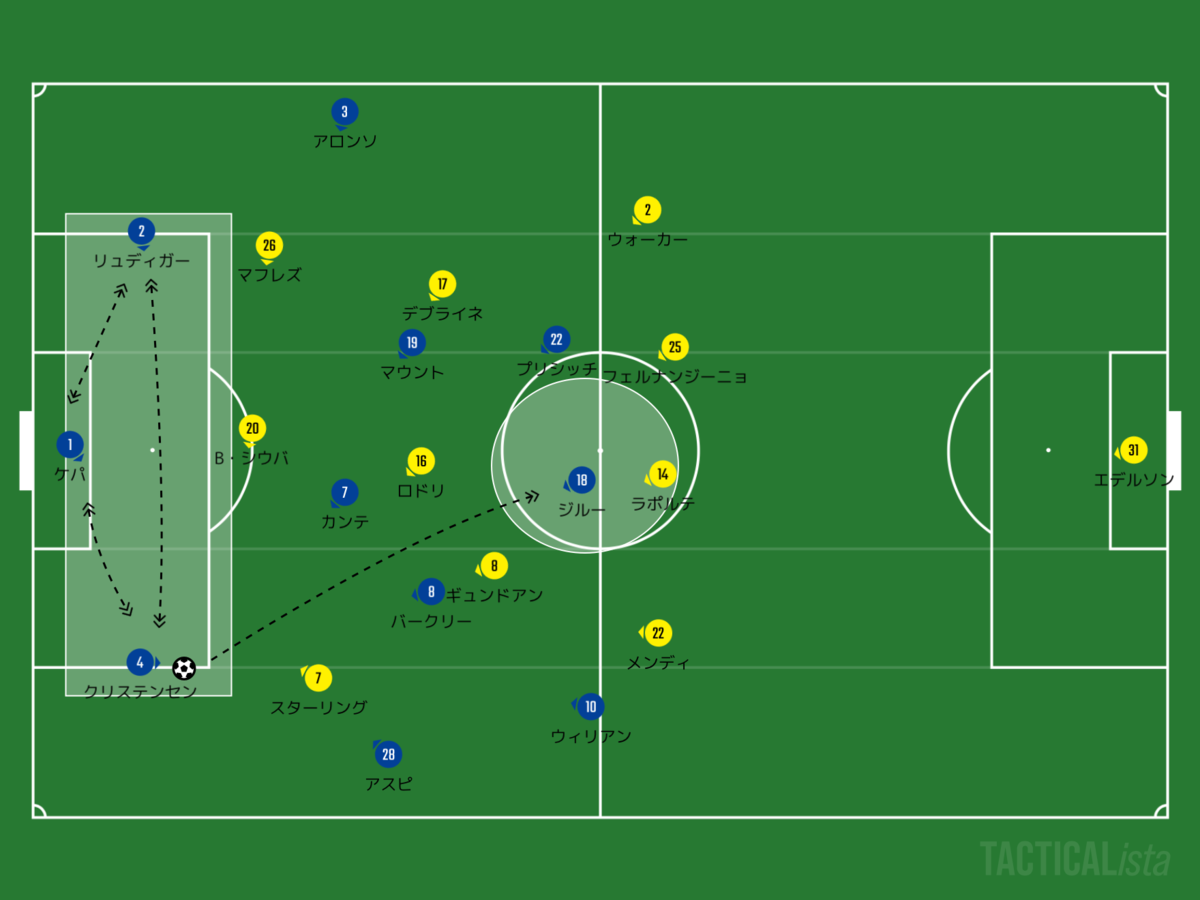

そしてブロックの外でパスを回すので、WGのあたりまでは簡単に前進できるシティ。守備を行っているチェルシーはここまで引き込むことでボールを奪い、カウンターを仕掛けることでゴールに迫る狙いがあった。WGにボールが入るとSBが迷わずプレスを行う。

この時SBがプレスに出ると、シティはIHがハーフスペースへ抜け出すことでペナルティエリアの奥深くを取ることでチャンスを作っていく。ここのズレを狙うことに長けているシティだったが、チェルシーはこの「シティの強み」を消すことが試合を通してできていた。

その方法がこれだ。SBがWGへプレスに出ると、CBがスライドを行いハーフスペースを埋める。これができるのも、中央に守備のエキスパート、カンテがいるから。彼がCBが開けた中央のスペースを埋めることでそのスペースを補完する。これで前のパスコースを潰したチェルシーはボールホルダーにバックパスを選択させる、または迷っている間にボールを回収する。この戦い方が面白いほど嵌っていた。

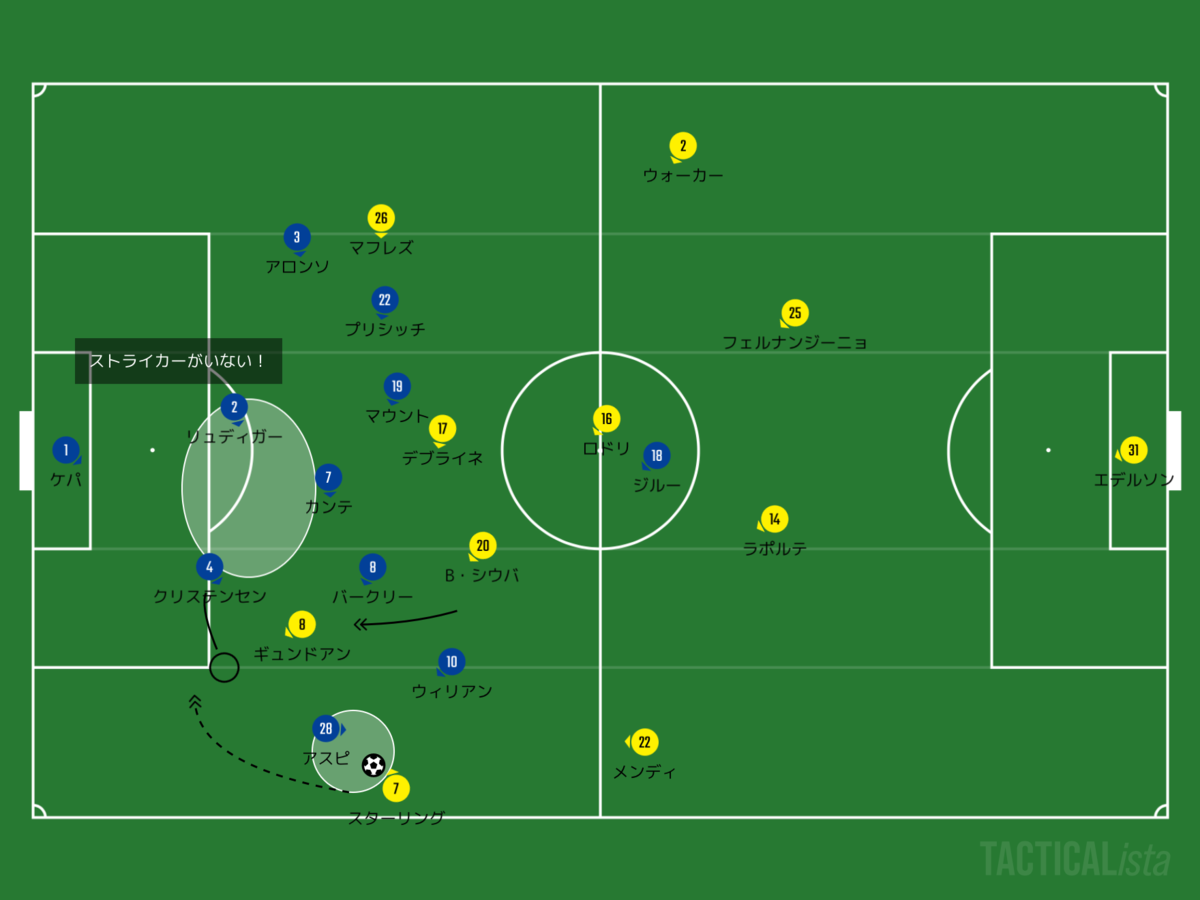

さらにこの守備が面白いほど嵌ったもう1つの大きな要因がある。それがシティの0トップシステムだ。

仮にこの試合でストライカーがいたのならば、CBの判断は一気に難しくなっただろう。それは中央にストライカーがいることで、カバーに出るCBはそのストライカーのマークを捨てて場所を埋めに行くことになる。このゴール前を開ける一瞬でストライカーはゴールを奪うことができる。いわゆるCBは中央にストライカーがいると『ピン留めされる』ということだ。

だがこの試合のシティは0トップシステム。

このようにこの試合は中央にストライカーがいなかったため、CBは中央でピン留めされることなく、迷いなくカバーポジションへ行ける。だからランパード監督が用意した守備戦術が面白いように嵌っていた。

まとめ

ランパード監督が準備したこのゲームプランはしっかりとスタッツにも現れている。ボールをブロックの外で持たせたので、チェルシーは35%のポゼッション、シティは65%のポゼッションだったが、シュート本数はチェルシーが15本、枠内10本、一方のシティは11本で枠内が2本だった。このスタッツだけ見てもブロックの外でボールを回させ、そして中に入らせなかったことが簡単にわかる。さらにランパード監督の的確な指示と交代策により、シティを後手に回し、空回りさせることに成功した。

果たしてどこまでこの試合展開を読んでいたかはわからないが、この試合に対する準備と始まってからのアプローチはかなり良いものだった。

シーズン当初よりも確実にその手腕がレベルアップしているランパード監督。このまま勝利を重ね続け、『名将』入りを果たすことができるのか。その資質をはっきりと確認できる、良い試合だった。皆さんもランパード監督のプランを考えながらもう一度、見直して見てはどうだろうか?後日、より詳しいものをYouTubeで更新するので、チャンネル登録して待っててもらいたい。

[追記]

リバプール、優勝おめでとう!!!!!!!!!!!

終わりに

最後までお付き合い頂きありがとうございます。この場を借りまして、SNSなどの紹介をさせて頂きます。

-

Football Mateについて

FacebookのグループでFootball Mateというものを作りました。

詳細は下記のリンクからご覧下さい!

2020 / 9 / 1 まで無料でやっています!ご参加お待ちしています!

-

会社のホームページ

サッカーが気軽に語れ、そしてサッカーを好きになってもらえる、より知ってもらえる会社です。ブログやYouTubeの更新、イベントのお知らせなど、随時更新しているので、ぜひブックマークをよろしくお願いします!

-

Twitter

試合で気付いたことなど、サッカーのことを中心に呟いています。

ブログやユーチューブの更新を行っています。

気になる方はフォローをよろしくお願いします!

-

YouTube

こちらでもレビューを行なっています!チャンネル登録のほど宜しくお願いします!

-

Instagram

ストーリーでよりプライベートなことをアップしています。

ここでもブログ、YouTubeの更新のお知らせをさせていただいています。

こちらのフォローもお願いします!

-

最後までご朗読ありがとうございました

最後までご朗読、ありがとうございました。

皆さんに分かりやすく伝えていけるように精進して行きますので、これからもよろしくお願いします!

では次回の記事でお会いしましょう!